第2回全国情報教育コンテストの様子が公開されています(令和7年3月25日)

3月22日(土)に渋谷スクランブルスクエアSHIBUYA QWSで開催された第2回デジタル学園祭「全国情報教育コンテスト2025」の様子が公開されています。

URL:https://www.youtube.com/live/oHJQp0aB2FI

本校生3チームの出場時間は次のとおりです。

| チーム名 |

作品名 |

登場時間 |

| Ko:Hack |

SDHJ_Checker |

2:41:15 |

| 夢のゲーム開発部 |

Have magic power! |

1:30:15 |

| 定期代10万 |

BPDS(Baby Prone Detection System) |

2:26:50 |

ITセミナー(令和6年3月24日)

3月19日(水)に実施した第10回目は、高田信一郎さんをお招きし、テーマを「プログラミングや数学を使用した表現技法」として、Effect制作実習をお願いしました。

高田さんからは「プログラミングを手段として創作活動ができること」「プログラミングならではの表現の面白さ」を体感して欲しいとお話があり、生徒たちは講義と演習に取り組んでいます。

感想を見ると「プログラミングで何かを創るコトがすごく楽しいと改めて認識した」「数学の授業で習ったことも出てきて、理解できた」「12月に見学したチームラボの作品でも生かされている技術だと分かった」など、生徒たちは楽しい時間を過ごせたようです。ありがとうございました。

ネットワーク実習(令和7年3月21日)

3月13日(木)14日(金)に、株式会社インターネットイニシアティブの社員の皆さんをお招きし、ネットワーク機器の設定演習を行いました。生徒それぞれが1台の端末を設定し、小さいネットワーク(LANに相当)を作り、クラス全体の大きなネットワーク(WANに相当)にしていきます。

2年次生はネットワークの勉強を始めていますが、1年次生は初めて聞く言葉もたくさんあります。1つ1つ確認し、手を動かしながら体感していきます。実際にネットワークがつながったときの驚きの様子は、本校生ならではのものでした。

生徒の中には、ネットワークの仕事を考えている者もいます。前回の講義も含めて、丁寧なご指導ありがとうございました。

ITセミナー(令和7年3月19日)

3月5日(水)に実施した第9回目は、株式会社インターネットイニシアティブの堂前清隆さんをお招きし、「インターネットは誰が運営しているの?」として、インターネットの仕組みやネットワークシステムに関する講義をお願いしました。来週に予定するネットワーク実習の事前説明の位置付けです。

生徒たちは当たり前のようにインターネットを利用しています。しかし、その仕組みは理解している実感が持ちにくいようです。堂前さんは、模型を自作してくださり、生徒たちを動かして通信の仕組みを体験できるようにしてくださいました。

インターネットはAS(Autonomous System)の集まりであり、「君たちもASの1つ」という堂前さんの例え話に対して、「ワクワクする」と答える生徒もいて、当たり前のように使っているインターネットに対する興味も大きくなったようです。ありがとうございました。

ITセミナー(令和7年3月18日)

2月4日(火)に実施した第8回目は、人工知能に関するお仕事をされている佐藤敏紀さんをお招きし、テーマを「今日を人生の分岐点に」として、AIについてお話を伺いました。

生徒たちは、AIの歴史や仕組みに関する話も楽しかったようですが、講義のあちこちで発せられる佐藤さんの強いメッセージに惹かれています。特に「好きなことをしたいなら大学へ行け」という強いメッセージは、多くの生徒がキャリアパスポートに記録していました。また、「人生には欲望と賢さが必要」というメッセージにも多くの生徒が反応し、自分事としてとらえているようです。

その世界で活躍されている方のメッセージですので、生徒たちに響いたのでしょう。ありがとうございました。

ITセミナー(令和7年3月17日)

1月15日(水)に実施した第7回目は、エム・データの関根俊哉さんや社員の皆さんをお招きし、「データビジネスの世界」として、TVメタデータを中心に情報を正しく整備し、分析可能なデータとして提供する仕事について紹介していただきました。

現在は、様々な情報が生活の中に点在しており、ひとつひとつの情報は点でしかないが、全ての情報を線で結ぶことで、可視化・高次元化していくことが可能になっています。

生徒たちは「視聴率は知っていたが、より詳細な分析をしてデータ化していることに驚いた」「データがAIの進展に大きな影響があることに興味をもった」など、これから学ぶデータサイエンスについて、イメージがつかめたようです。

イベント運営スタッフとして活躍(令和7年3月14日)

3月8日(土)に、つくばカピオを会場として開催されたIBARAKI GAMING DAYでは、当日解禁となった新しいタイトルも含めて多くのeスポーツ体験ブースが設置され、本校の生徒たち約50名が、ボランティアスタッフとして運営に当たりました。

今年はeスポーツ関連イベントの運営に協力する機会が多く、生徒たちも手馴れてきました。今回は過去イチに来場者の多いイベントで、生徒たちも来場者の皆さんと一緒になって、eスポーツを楽しんでいます。

いずれ、自分たちでもイベントを開催することも考えましょう。

IBARAKI GAMING DAYに本校ブースを出展(令和7年3月13日)

3月8日(土)に、つくばカピオを会場として開催されたIBARAKI GAMING DAYでは、他の高校や専門学校・大学、企業と同じく、本校ブースを出展しました。ブースでは、来場された方にeスポーツを体験してもらうと共に、本校のPRもしています。

今回参加した生徒たちはeスポーツ部の生徒たちで、揃いのTシャツを着て、来場された皆さんをサポートしています。皆さんに如何に楽しんでもらうか、サポート方法も工夫し頑張っています。お疲れ様でした。

オンライン企業説明会(令和7年3月12日)

3月6日(木)、7日(金)と、県央地区の生徒を対象とするオンライン企業説明会が開催され、本校生徒も参加しました。

今回は、オンライン・イベントサービス「GALIMO(ガリモ)」を利用し、参加企業各社の1分間プレゼンテーションの後に、オンライン上の各企業のブースを訪問する形で進行しています。

生徒たちは、プレゼンテーションを聞きながらメモを取り、ブースを回りながら企業研究をしています。来週には、笠間地区の企業を主とするオンライン企業説明会も開催されます。じっくりと企業研究をしていきましょう。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から⑩(令和7年3月11日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

2年次生徒が夏に書いた作文を紹介します。彼女は、「ITやプログラミングに少しでも興味があるなら大丈夫」という本校職員の言葉を信じて、本校に入学してくれた生徒です。入学後には、情報オリンピックとIoT作品コンテストの2つの大きなイベントを経験し、それぞれに実績を出しています。これらの取組を通し、心が折れそうになっても友達と協力して問題を解いたり、多くの困難に遭遇しても様々な方々からアドバイスを受けて完成させたりと、自分自身の成長を感じています。まさに、「中学生の時には想像できなかった高校生活」を楽しいでいます。

作文優秀者として表彰された10名の生徒を紹介してきました。ここで紹介できなかった生徒も含め、誰もが本校での学校生活を振り返り、それぞれに、いま頑張っていることを自分の言葉で書いてくれました。今後、どんな活躍をするのか、楽しみにしています。

台湾の高校生徒の交流(令和7年3月10日)

3月1日(土)に、いばらきeスポーツ産業創造プロジェクトが主催する台湾の若者とのオンラインeスポーツ国際交流マッチが開催され、本校からも生徒4名が参加しました。

会場のgoing46(水戸市)は、迫力ある大画面モニタが設置され、音響等の演出も素晴らしい会場です。残念ながら試合は台湾側の圧勝でしたが、生徒たちはプレゼンやゲームを通して国際交流を楽しみました。

参加した生徒は「楽しかった!」「憧れのプレイヤーと会うことができて、嬉しかった」「会話は満足にできなかったけど、ゲームを通して気持ちがつながったことが嬉しかった」と感想を述べています。頑張りました。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から⑨(令和7年3月7日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

1年次生徒が入学して半年ほど経った夏に書いた作文を紹介します。彼女は通学条件や、専門高校への進学という早期の進路の絞り込み、新設校なので先が見えないことなど、様々な不安はあったようですが、「自主的に何か行動することが苦手で、面倒なことは後回しにする癖」があると自己分析し、ゲームを作りたいという夢を実現するために「自分を大きくさせるチャンス」と捉えて本校を選んでくれました。いつも、いろいろなことにチャレンジし、本校の学びを楽しんでいる生徒の一人です。

また、本校を「知名度が低く、謎の多い学校」と評してくれました。知名度の低さは私たちの問題であり引き続き頑張ります。でも、謎が多いこと悪いことではないと思います。是非、君たち自身で楽しい謎をたくさん創ってください。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から⑧(令和7年3月6日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

2年次生徒が夏に書いた作文を紹介します。彼は、中学時代にプログラミングで実績を残していた生徒ですが、特徴のない普通の高校ではなく、ビビッとくる高校に進学したいと本校を選んでくれました。新しいことを学ぶ日々の授業だけでなく、様々なサービスを使ってコンテンツを作成したり、複数人にでコミュニケーションを取りながらシステムを開発したりと、様々な体験ができることを面白がっています。高校で学ぶことが楽しい、私たちにとっても一番嬉しいことです。

彼は、「ITは全ての人のモノ」と主張します。ITは専門的なモノではなく、誰もが学び、実行するモノであり、先の未来の全ての人にとって「社会が使いやすくなり、生きやすくなる」モノだと。そんな社会の実現に向けて、できることを探していきましょう。

全情コンのオンラインライブ配信(令和7年3月5日)

3月22日(土)に開催される第2回デジタル学園祭「全国情報教育コンテスト2025」最終審査会について、オンラインライブ配信が決定しています。

本校から3組、県内からは他に1組の高校が出場します。是非、応援をお願いいたします。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から⑦(令和7年3月4日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

1年次生徒が入学して半年ほど経った夏に書いた作文を紹介します。彼は本校を選んだ理由を、①定時制であるコト、②ITをメインに学ぶコト、③履修年限を選べるコトの3点で説明しています。自分が興味を持っているコトを、自分のペースで学ぶコトができることが決め手だったようです。過去にゲームで体験していたことを授業の内容と関連付けて理解したり、同じ思いを持つ友人と話が合うことを長所と感じたりと、本校で実現している学びを楽しんでいます。

彼は担任についても触れています。担任のことを論理的な思考で物事を解決しようとするタイプと分析し、父親との共通点も見つけています。冷静な分析も素晴らしいですが、一番大事にしていることに気づいてくれたこと、それが嬉しいです。どんどん、新しいことにチャレンジしていきましょう。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から⑥(令和7年3月3日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

2年次生徒が夏に書いた作文を紹介します。彼は、通学時間が一番長い生徒のうちの1人です。「現代社会を構成する情報技術を学びたい」その一心で本校を選んでくれました。それを認めてくれた中学校の先生、応援してくれている両親への感謝の気持ちも忘れていません。だからこそ、もっと前に進まないといけないと、授業に、部活動に頑張っています。

悩みながらも、広く膨大なITの世界で、彼なりに興味がある分野を見つけたようです。専門高校だからこそ実現する学びを体感し、誰かを支えたり、誰かを楽しませる情報技術者になりたいと明確な目標を見つけました。応援しています。

入学者選抜第2日が終了(令和7年2月28日)

特色選抜が終了しました。

受験生は少ないですが、プレゼン入試終了後の晴れやかな表情は、力を出し切った感が強く感じられました。自分がやりたいコト、自分が興味あるコトを語るのは、誰でも気持ちいいです。お疲れ様でした。

入学者選抜第1日が終了(令和7年2月27日)

学力検査が終了しました。今年も県内各地から受検生が集まってくれました。

終了後、昇降口で受検生を見送りましたが、晴れやかな表情で帰っていく生徒多かったデス。頑張り切れたのかな。お疲れ様でした。

明日から入学者選抜(令和7年2月26日)

本日は、明日から始まる入学者選抜に向けた会場準備がありますので、生徒たちは特別編成授業による短縮3時間授業です。本校は遠方から通学している生徒も多いので、できるけ授業時間を確保したいところですが、本日は受検生優先となります。

天気も良いようですから、受検生の皆さんに実力を発揮して欲しいです。

消費者教育セミナーを開催(令和7年2月25日)

2月17日(月)に、茨城県消費生活センターの講師長山由美子様をお招きし、1年次生徒を対象に、消費者教育セミナー「若者を狙う悪質商法と対処法」を開催しました。

成人年齢が引き下げとなり、高校生にとって、スマートフォンやインターネット上の各種サービス、アルバイトなど、さまざまな契約の持つ重大性が大きくなっています。また、アルバイトなどで自分でお金を稼ぐ経験を始めたばかりで、金銭感覚が未熟な場合が多いことから、高校生が特殊詐欺に誘われてしまう事例も報告されています。

いずれにしても、契約に関する正しい知識を身につけ、情報リテラシーを向上させることが、トラブルの未然防止につながります。今後も、様々な機会で生徒たちに働きかけていきます。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から⑤(令和7年2月21日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

1年次生徒が入学して半年ほど経った夏に書いた作文を紹介します。彼は中学時代にスティーブ・ジョブズの本を読んだことをきっかけに、それまで悶々としていたことを整理でき、「興味から得られた経験はいつか未来へ繋がる」という思いを強くし、過去の経験を将来に生かすことに縛られるのではなく、「経験は後から繋げるもの」であり、「より多くの経験を生み出せる人生を歩みたい」と考えたそうです。どの高校にも特色はあり、本校にも他校にはない特色がたくさんあります。そこから得られる経験を重視し、本校を選んでくれました。

今も、いろいろなことに興味を持ち、積極的に取り組んでくれています。その思いを大事にし、様々な「経験」を積むことで自分の将来を切り拓いていってほしいです。私たちも、そんな「経験」ができる学校でありたいです。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から④(令和7年2月20日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

2年次生徒が夏に書いた作文を紹介します。彼女は、入学時に情報科の教員から言われた「皆さんと対等に話をしたい。早く私のレベルに追いついてください。」という言葉を胸にしまって高校生活を送ってきました。そうは言っても、中学時代の部活動や技術科の授業等から比べれば、内容も高度で、進度も早く情報科の勉強は進みます。その中で、じっくりと自分のペースで日々の学習に取り組んでいました。2年次となり、あるプロジェクトに関わり、中心メンバーとして活動し始めたことで、彼女の日々の取り組みも変わります。そして、外部指導者から教わったことを実践し、メンバーで制作したものを見せ、冒頭の教員から「どうやって作ったの?」と聞かれたときは、もっと頑張ろうという思いを強くしたそうです。

最後に「先生に少しは追いつくことはできましたか?」と問いかけていますが、遠慮することはありません。自分の好きなこと、できることを、トコトン突き詰めていってほしいです。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から③(令和7年2月19日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

2年次生徒が夏に書いた作文を紹介します。彼は中学時代にプログラミングの学習を始めたが、その入り口で躓いてしまったそうです。中学校の先生の紹介で学び始めたようですが、相談できる相手が見つからず、学びたいという気持ちを持って本校に入学してくれています。本校は、校内に専門家はいるし、同じ志を持った仲間もたくさんいます。その環境の中でPythonを学び、中学時代にとん挫した言語も習得し、新たな言語にも手を出しています。どんどん、自分の世界を広げています。

決して本校での高校生活は成功体験だけではないようです。でも、その失敗からも大切なことを学び、残りの高校生活でやりたいことを明確にしています。将来実現したいことは人それぞれです。理想とする「楽しく働く」ことができるよう、実力をつけていきましょう。

産業教育関係教科生徒作文優秀者の作文から②(令和7年2月18日)

2月3日(月)に開催された産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)で表彰された生徒の作文を紹介します。

入学して半年ほど経った時に書いた1年次生徒の作文を紹介します。彼は中学時代の悶々とした日々の中で、映像制作という自分が夢中になることを見付けました。文化祭で皆から歓声と拍手を受けた成功体験は、よりその思いを強くしたそうです。そうして本校に入学し、情報科目の勉強や、資格勉強、プログラミングと日々の教育活動を楽しんでいることを力強い文章で書いてくれています。

今は力を蓄えている時期です。夢中になってアイデアやインスピレーションを形にし、どんどんコンテスト等へ挑戦してほしいです。そして、決意した「決して歩みを止めない、未来を切り拓き、担い、変えていくIT未来高等学校の生徒像」を創ってほしいです。

チャレンジボランティアスクール2024に参加(令和7年2月17日)

2月8日(日)に、地域交流センターともべ「トモア」において開催されたチャレンジボランティアスクール(主催:笠間市社会福祉協議会)に、JRC部の生徒8名が参加しました。

今回のテーマは「手話」です。あたご手話サークルの皆さんが講師となり、手話の基本を学んだうえで、手話で歌を歌えるようになることを目指しました。

手話を学ぶことは、聴覚障害のある方とのコミュニケーション手段が増え、コミュニケーションの幅が広がります。また、聴覚障害のある方の社会参加を支援するだけでなく、災害時などに聴覚障害のある方の情報保障に貢献するなど、 社会貢献にもつながります。機会があれば、臆することなく身に付けた手話を使ってみましょう。

丸くなるな 星になれ(令和7年2月14日)

本日開催する学習成果発表会の資料に掲載した巻頭言を転記します。

*****************************************

皆さんは、タイトルの言葉を知っていますか。この言葉は、あるビールのキャッチコピーとして生まれました。

サッポロビールの「黒ラベル」のCMで初めて世に出たこの言葉は、単なるキャッチコピーにとどまらず、多くの人々の心に深く根付きました。それは、誰しもが内に秘めている可能性を信じ、自分だけの輝きを放つようにという、力強いメッセージだからだと思います。

昨年度4月に校長として着任した際、私は「うちの生徒たちには星になってほしい」と口にしていました。誰でも得意なこと、得意でないことがあります。得意でないことをカバーすることも大事ですが、「自分が得意としていること」「自分が好きなこと」をより伸ばし、社会に貢献してほしい。決して、「黒ラベル」のCMに感化されたわけではなく、本気で思っていました。

この1年間ないし2年間で、皆さんは大きく成長しました。

誰もが入学時より知識・スキルが向上し、その成果を校内コンテストで披露してくれた人もいますし、外部のコンテストや競技会に参加した人、そして入賞した人もいます。

先ほどの「星」でいえば、程度の差はあるにしても尖がりは大きくなり、その数も増えたのではないでしょうか。

だからこそ、今あらためて、先ほどの黒ラベルの言葉を思い出しました。

CMに登場する人々は、それぞれが異なる分野で活躍するプロフェッショナルたちです。しかし、共通しているのは、自分自身の道を切り開こうとする強い意志を持っている人だということ。

皆さんは「ITが好き」「ITに興味がある」「ITの仕事をしたい」という、強い意志をもって入学してくれたはずです。

その意思をより強く、より明確にするため、勉強に部活動に頑張ってきましたね。クラウド教材に真剣に取り組んでいる皆さんの真剣な眼差し、教科書に載っていないことを探し求める探究心、失敗を恐れず挑戦する勇気、仲間と協力し一つの目標に向かって努力する姿、学校生活の様々な場面で、様々な顔を見せてくれました。

本日の学習成果発表会は、発表する人も、発表しない人も、「自分自身の道を切り開こうとする強い意志」を再確認し、次の一歩を踏み出す場です。まさに星に向かって輝くための一歩と言えるでしょう。

緊張するかもしれませんし、上手くいかないこともあるかもしれません。しかし、失敗を後悔するのではなく、頑張ったことを讃え、次にどうするかを考えてください。その経験は、きっと将来の皆さんを大きく成長させるはずです。

皆さんは、新たな時代を担う世代です。

失敗を恐れず、新しいことに挑戦し続けることで、皆さんが、社会を明るく照らす星のような存在になることを心から願っています。

学習成果発表会を開催します(令和7年2月13日)

明日2月14日(金)に友部公民館で令和6年度学習成果発表会を開催します。専門高校は課題研究がそれぞれの学校の教育活動の中心ですが、本校ではまだ課題研究が開講されていません。昨年度に引き続き、今年度も日頃の学びの成果を発表する学習成果発表会としました。

1年次生は全員で菊の潅水装置製作に取り組んでおり、その成果をポスターセッションで発表します。2年次生には校外のコンテスト等で活躍した者もおり、それらの結果を報告します。また、笠間市内外で活動している生徒たちも多く、その実践も報告させていただきます。

今日は風が強いですが、朝から準備が始まり、生徒たちも午後は準備の予定です。

技能検定3級「電子機器組立て」を受験した生徒が報告にきてくれました(令和7年2月12日)

技能検定3級「電子機器組立て」を受験している2年次生3名が、2月8日(土)に行われた学科試験の報告に来てくれました。結果は発表されていませんが、3人とも自信があるとのことで、楽しみです。

1年次のときに半田付け等を数時間だけ指導していただいたマイスターの方に、今回の実技試験対策でもお世話になりました。それぞれの生徒を丁寧に見ていただいたおかげで、生徒たちは着実に成長していき、それを見ていた私たちもびっくりしています。長期にわたる御指導ありがとうございました。

生徒たちは、互いに成長したことを讃え、マイスターの方への感謝の言葉も口にしています。自身いっぱいの顔つきも素敵です。よく頑張りました。次の報告を待っています。

産業教育関係教科生徒作文優秀者表彰(令和7年2月10日)

2月3日(月)に、令和6年度専門高等学校等御下賜金記念優良卒業生表彰状伝達式ならびに産業教育関係教科生徒の研究文・作文優秀者表彰式(主催:茨城県産業教育振興会)が開催され、本校生徒10名が出席しました。今年度は卒業生がいませんが、作文優秀者として1年次5名、2年次5名が表彰されています。

1年次の生徒は、本校の特徴を「菊の潅水装置」「学校生活」「デジタルシティズンシップ」「部活動」「情報デザイン特講」の5点で紹介してくれました。「泣きそうなときもあったが、友達と協力して完成させることができ、達成感があった」「デッサンが、以前よりも上達していることが嬉しい」など、入学後の成長を実感しているようです。就きたい仕事も決まっているとのこと、頑張って欲しいです。

他の生徒の作文もときどき紹介していきます。

ITセミナー(令和7年2月7日)

12月3日(火)に実施した第6回目は、Web業界で活躍されている中村和正様に、「商業デザインとは何か」というテーマでお願いしました。

情報科の授業を考えるときに、情報デザインとアートの違いは良く問われることの1つです。その違いについて、中村さんの豊富な経験からお話をしていただきました。

生徒たちは「人間の心理を理解することで、人間の行動をコントロールできるデザインを考えることができる」ことに興味を持ったようです。いくつかの事例も紹介していただき、Webサイトに関する学習を経験した直後でしたので、新しいWebサイトの作成等で活かしていきたいとの感想も述べています。講演ありがとうございました。

イエコウモリがいました(令和7年2月6日)

コンピュータ実習室が集中している特別棟の廊下にイエコウモリがいました。明るい光が少なく、静かで落ち着いた場所を好むそうで、今回も階段の天井という暗いところにいました。

このところ寒い日が続いているので、動きも鈍いのかなと思ったら、夜行性の動物なので、昼間は休息を取っているそうです。

また、帰巣本能も強いそうで、ずいぶん前から夕方に飛んでいる様子を見かけていたのは、このイエコウモリかもしれません。

情報産業と社会(令和7年2月5日)

1月21日(火)に実施した1年次「情報産業と社会」では、2月14日(金)に開催する学習成果発表会に向けて、発表の段取りを考えています。

1年次生にとっては初めての学習成果発表会です。全員が、ITセミナーで学んだことをポスター形式でプレゼンテーションすることになっています。

それぞれに工夫したこと、苦労したこと、頑張ったことを、それぞれの言葉で説明できるよう準備を進めていきましょう。

千葉県の先生方が来校(令和7年2月4日)

2月3日(月)に千葉県立市川工業高等学校の先生方が来校されました。同校は、本校と同じく文部科学省の高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の指定校です。また、ICT教育に力を入れており、地域で特色ある教育活動を展開されています。

当日は、学校概要の説明の後に、情報科及び共通教科の授業を見学していただき、各コンピュータ実習室やプロジェクト学習室をご案内しました。

DXハイスクールは、全国各地で様々な取組が報告されています。これからも多くの学校と情報交換し、時代に即したIT教育を考えていきたいと思います。

情報デザイン特講「デッサンの部」(令和7年2月3日)

1月20日(月)に開催した情報デザイン特講「デッサンの部」では、スリッパをデッサンしました。

本校のスリッパは肉厚で、微妙なカーブも、しっかりした縫い目も、明確なコントラストもあります。生徒たちはアングルを工夫しながら、それぞれに取り組んでいます。

月に1回程度で開催しているデッサンは、午後4時から6時と時間も長く、お腹もすきます。この日は、某社のせんべいが机上に登場していました。生徒たちは、一息入れて、頑張っています。

「自動潅水装置の制作」が紹介されました(令和7年1月31日)

文部科学省のポータルサイト「マナビカエル」に本校の授業事例が紹介されました。

同ポータルは、高校の特色化や魅力化へ頑張っている方々や、専門高校のデジタル教材活用事例を紹介し、「次の時代の学びに取り組む高校」を取り上げています。本校では、入学後すぐに菊栽培のための自動潅水装置の開発が始まり、同装置を使って育てた菊を秋の笠間菊まつりで展示しています。

その取組をマナビカエル編集部が取材してくれましたので、是非ご覧ください。

本校生徒がプログラミング能力検定協会の取材を受けました(令和7年1月30日)

本校2年次の生徒が、プログラミング能力検定協会の取材を受け、同協会のYoutubeで公開されました。

プログラミング能力検定はプログラミングの基礎となる知識を測るための試験であり、本校生徒たちも毎年受検しています。12月に開催されたデジタル学園祭「全国情報教育コンテスト」で同協会から特別賞をいただき、その縁で取材が決まりました。

本校での学校生活の様子も紹介されていますので、是非ご覧ください。

IT未来謎解きプロジェクト(令和7年1月29日)

1月22日(木)に開催された令和6年度 IBARAKIドリーム・パス事業第6回プレゼンテーション大会「IBARAKIドリーム★パスAWARD」で銅賞を受賞した「IT未来謎解きプロジェクト」のメンバーが報告に来てくれました。

表彰式の後に様々な方から声をかけていただき、「出場したチームの中で一番ロジカルなプレゼンテーションで、今後の方向性が明確だった」と言われたそうです。ここまでの活動や準備をきちんと評価していただけたことは嬉しいですね。

来年度の本番に向けたチーム体制も考えているとのコト。是非、実現に向けて頑張っていきましょう。

中学生部活動体験(令和7年1月28日)

1月18日(土)に市内中学生を対象とするプログラミング部活動体験会を開催しました。2時間という短いワークショップでしたが、ロボット教材を利用し、参加してくれた中学生と楽しい時間を過ごすことができました。

今回、指導者として活躍してくれたのは、県教委主催デジタル・シティズンシップ推進事業に参加している1年次の生徒たちです。ワークショップの教材から自分たちで考えたとのコト。みんなで役割分担しながら、丁寧にワークショップを進めてくれています。

中学生からは高評価をいただき、生徒たちも嬉しそうでした。これからも、小中学生と一緒に楽しむワークショップを繰り返し、プログラミングの楽しさを後輩たちに広げていきましょう。

スモウルビープログラミング甲子園2024決勝大会に向けて(令和7年1月27日)

スモウルビープログラミング甲子園2024予選大会を通過した2人が報告に来てくれました。

一人の生徒は、予選課題において、自分のやりたいことをプログラムにしましたが、最初は動きませんでした。でも、教職員のサポートを受けて手直しし動くようになったことで、やりたいことが広がっていきました。アイデアはたくさんあり、それがどんどん実現できたことが楽しかったそうです。

もう一人の生徒は、課題で示されたプログラムの中に直したいところをいくつか見つけ、それを順に直していく中で、好成績につながったとのコト。試行錯誤しながら、より良いプログラムを求める姿勢は大事です。

まだ決勝大会のレギュレーションは分からないようですが、十分な準備をして決勝大会に臨みましょう。

スモウルビープログラミング甲子園2024予選大会を通過(令和7年1月24日)

令和7年1月16日(木)にスモウルビー甲子園2024予選大会が開催され、決勝大会に進出する24チームの中に、本校生徒2チームも選ばれました。

Smalruby(スモウルビー)は、テキストプログラミング言語Ruby(ルビー)をビジュアルプログラミング言語化したもので、画面上にあらかじめ準備されているブロックを組み合わせてプログラムを作り、作ったプログラムによって画面上のキャラクターを動かすことができます。スモウルビープログラミング甲子園では、15マスx15マスからなるマップ上でキャラクターを動かし、トラップを避けながら、対戦相手より多くのアイテムをゲットしてゴールできれば勝利となります。

3月20日(木)の決勝大会に向けて準備を進めていきましょう。

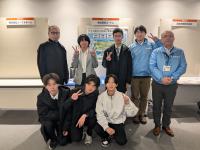

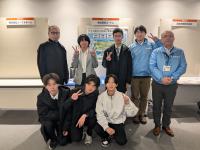

デジタル・シティズンシップ教育推進事業成果発表会に参加(令和7年1月23日)

1月22日(木)に開催されたIBARAKIドリーム★パスAWARDでは、デジタル・シティズンシップ教育推進事業成果発表会も行われ、本校生徒も報告しました。

生徒たちは、小学生に対するプログラミング教育支援と菊栽培の改良型潅水装置の開発について報告しています。

本校は、いかにDX人材を育成するか、いかにITで地域に貢献するかが問われる学校です。生徒の皆さんには、授業等を通してITに関する資質・能力を向上させることは当然ですが、ITに興味を持つ小中学生を増やす担い手として、また、身に付けた知識・スキルを地域に還元する技術者・クリエイターの卵として、活躍してくれることを期待しています。頑張りましょう。

※会場での写真撮影は禁止されていますので、本校の教育活動を御支援いただいている株式会社ユードムの皆さんとの記念写真を掲載します。

シンギュラリティバトルクエスト2024決勝大会に参加(令和7年1月22日)

1月18日(土)19日(日)に第5回全国高等学校AIアスリート選手権大会「シンギュラリティバトルクエスト2024」(主催:一般社団法人未来キッズコンテンツ総合研究所)決勝大会が開催され、本校チームも参加しました。

決勝大会は全5競技54校が参加し、本校チームは「AI Quest」部門に参加しています。AI Quest部門のテーマは「じゃんけん」で、構築したAIモデルに様々なじゃんけんの手の画像を学習させ、正確かつ素早い勝ち手を出せるよう育成する必要があります。生徒は、端末を持って校内を歩き、生徒や教職員等からたくさんのじゃんけんの画像を集め、AIモデルを育成してきました。

残念ながら、初戦で負けてしまいましたが、他のチームが構築した圧倒的な予測精度と速度を誇るAIを目にして、たくさんの刺激を受けたようです。お疲れ様でした。

情報テクノロジーの授業(令和7年1月21日)

情報テクノロジーは専門教科情報科の科目の1つで、コンピュータやネットワーク、データベースなどの基礎知識や情報処理技術等を学びますが、技術の進展が早く、学習内容がどんどん変わっていくことから、教科書が用意されていません。本校では、担当教員がワークシートや資料を用意し、授業を展開しています。

1月9日(木)の情報テクノロジーでは、IC555を用いてブレッドボード上に電子回路を組み、パルスを発生させて、その波形をオシロスコープで観察しました。

電気系の学科において電子回路の学習は重要かつ基礎的な内容ですが、情報系の学科においても、手を動かして体験することは大切な学習です。座学で学んだ内容を確認しながら体感し、確かな知識・スキルとして実感していくプロセスを大事にしましょう。

デザイン会社でインターンシップ(令和7年1月20日)

1月17日(金)に、笠間市内のデザイン会社トランクにおいて情報デザインコースの生徒2名がインターンシップを行いました。同社は、ロゴマーク、webサイト等のコンセプトから生まれるグラフィックのデザインを通じて、企業の課題を解決することを使命としている会社です。昨年度は、代表の笹目さんにITセミナーの講師もお願いています。

今回はデザイナーとクライアントの両方を体験するワークショップを体験しました。互いに将来目指している仕事を説明し、相手に対して抱いているイメージと仕事の内容がわかるようなデザインを考え、ロゴに落とし込んでいきます。時間もしっかり取っていただき、それぞれ満足できる作品を創ることができたようです。

生徒たちは「作品に込めた思いを理解してもらえた」「自分で気づいていなかった見方が参考になった」と述べており、たくさんの刺激をいただけたようです。お世話になりました。

電気工事士試験に合格(令和7年1月17日)

2年次生が令和6年度第二種電気工事士下期試験に合格しました。第二種電気工事士は経済産業省が定める国家資格で、電気工事を行う際に必要な資格です。この先も求められる仕事の1つでしょう。

本校の教育課程では、電気工事について直接学ぶことはありませんが、彼は家族等の助言もあり、本校教職員の指導を受け、独自に準備を進めてきました。夏休み前に思い立ち、学科試験、技能試験と準備をしてきたこと、この資格を持つ者は屋内の配線や照明、コンセントやエアコンの設置工事等の住宅内の電気工事に加えて、小規模の店舗や工場の電気工事を行うことができることと、ここまでの準備の様子やかけた思いを説明してくれました。

一緒に来た友人も、次は受検することのこと。自分の可能性を広げるだけでなく、周りの友人たちも一緒になって高め合ってくれると嬉しいです。

情報デザイン特講「3DCGの部」(令和7年1月16日)

1月9日(木)に情報デザイン特講「3DCGの部」の第4回目を実施しました。

本日の講師もりじ先生です。最初に映像制作の流れ等を説明していただいた後、生徒たちが取り組んでいる作品を見ていただき、個々にアドバイスをいただきました。ゲームを創りたい生徒、映像作品を創りたい生徒等、それぞれに指導していただき、生徒たちの満足度も非常に高かったです。

次回は、共通テーマで作品を創ってみるとのこと。楽しみにしています。

本校初の調理実習を実施(令和7年1月15日)

本校では2年次に家庭基礎を履修します。家庭基礎は家庭生活に必要な知識や技術を学ぶ科目であり、4月からライフステージや衣食住等について学んできました。

1月14日(火)には調理実習を行い、豚汁とマドレーヌを作りました。

包丁さばきになれない生徒もいますが、普段から料理をしていて段取り良く進める生徒もいます。最後は、皆でおいしくいただくことができました。お疲れ様でした。

技能検定3級を受験中(令和7年1月14日)

2年次生が、本校として初めて技能検定3級「電子機器組立て」を受験しています。1月12日(日)に実技試験が終わり、2月に行われる学科試験に向けて準備をしているところです。

ここまで、茨城県職業能力開発協会のご協力をいただき、電子機器組立て作業の訓練を受けてきました。最初はぎこちなかった生徒たちですが、手順も理解し、作業スピードもどんどん上がっています。それぞれに、実技試験も頑張れたようです。

検定合格に向けて、最後の追い込みを頑張りましょう。

県内IT企業訪問に参加(令和7年1月10日)

令和6年12月25日(水)に、茨城県デジタル・シティズンシップ教育推進事業県内IT企業訪問が開催され、生徒5名が参加しました。

生徒たちは、水戸市内の株式会社ユードム及び株式会社アプリシエイトを訪問し、システム開発の現場を見学したり、事業の1つであるeスポーツを体験したりしました。彼らは「ただ調べるのとは違い、実際に自分の目でIT企業の様子を見たり、実際にそこで働いている方々からの話を聞くことができたので、今すべきことを考える良いきっかけになった」と述べています。

次はインターンシップに参加してIT企業の業務の一部を体験させていただき、「自分がIT人財として活躍しているイメージ」を膨らませていきましょう。

メタバース制作セミナーに参加(令和7年1月9日)

令和6年12月26日(木)に、いばらきeスポーツ産業創造プロジェクトが主催するメタバース制作セミナー第2弾が開催され、本校生も参加しました。今回は、Robloxを使ったゲーム制作です。

Robloxはゲームを作成して共有したり、他のユーザーが作成したゲームをプレイできるオンラインゲーミングプラットフォーム及びゲーム作成システムです。

前回のUnreal Editor For Fortnite(UEFN)と比較すると、より操作がシンプルなので、生徒たちは「初めてRobloxに触ったが、直感的に操作できるので、一度理解してしまえば簡単だった」と述べています。コンテストの締め切りも近づいてきましたので、作品づくりも頑張りましょう。

今年度も残り3カ月(令和7年1月8日)

授業が始まりました。各部とも最初の休業明け集会では、「巳年が新しい挑戦や変化に対して前向きな姿勢を示す年」であることを踏まえ、生徒それぞれに対して、挑戦すること、努力することを求めています。頑張ってください。

昨年は、第1回全国情報教育コンテスト2024や2024年度第7回中高生情報学研究コンテスト、第5回全国高等学校AIアスリート選手権大会シンギュラリティバトルクエスト、第2回全国高等学校eDIY選手権大会ダイフェスタ2024秋、スーパーコンピューティングコンテスト等、様々な大会、コンテスト等で生徒たちは活躍しています。今月も、日本情報オリンピック第5回女性部門やIBARAKIドリーム・パス本選、Joyo High school テックコンテスト最終審査等が控えています。

また、2月には学習成果発表会を予定していますので、これまで学んできたこと、取り組んできたことを振り返り、何に苦労したのか、どう乗り越えたのか等を自分の言葉で語り、次年度の学びにつなげていきましょう。

メタバース制作セミナーに参加(令和7年1月7日)

令和6年12月7日(土)に、いばらきeスポーツ産業創造プロジェクトが主催するメタバース制作セミナーが開催され、本校生も参加しました。今回は、Unreal Editor For Fortnite(UEFN)を使った、ゲーム制作を学んでいます。

Fortniteには、自由にマップやミニゲームを作ることができる「クリエイティブモード」がありますが、UEFNを使うことで、より高度な表現や、複雑なゲームシステムが開発できます。

生徒の中には、昨年秋にイオンモール水戸内原を再現したコースでパルクールを経験した者もいます。是非、同じくらいリアルなゲームを考えて欲しいです。

人材育成交流プラザに参加(令和7年1月6日)

令和6年12月18日(水)に、茨城職業能力開発推進協議会と茨城県立産業技術短期大学校が共催するイベント「令和6年度人材育成交流プラザ」がホテルレイクビュー水戸で開催され、本校生徒も参加しました。

基調講演では、日本IBMの小原盛幹さんから「生成AIの現在と今後の展望~みんなで育てるAI~」というテーマで講演をいただいています。その後の交流会では、生徒たちは各企業のブースを回り、積極的に質問をしています。中には、夏のインターンシップでお世話になった企業もあり、その時の振り返りをしている者もいました。

生徒たちにとって、刺激の多い1日となりました。

eスポーツ導入支援(令和6年12月27日)

笠間市では、高齢者の皆さんが楽しく仲間作りを行う交流サロンを推進しています。

各地域での自主的な活動を主としていますが、新たな試みとして、12月6日(金)午後に交流サロンの1つである舘古宿サロン(会場:舘古宿公民館)において、本校生徒がeスポーツ導入支援を行いました。

昨年は本校内でeスポーツ体験会を開催しましたが、今年は生徒たちが地域の皆さんの元にお邪魔し、高齢者の皆さんと一緒に「太鼓の達人」をプレイします。初めて体験される方が多かったですが、最後にはゲームをクリアする方も出て、楽しい時間となりました。お世話になりました。

宍戸駅前花壇整備(令和6年12月26日)

12月8日(日)に、宍戸地区の寿会のみなさんと一緒に、宍戸駅前ロータリーの花壇の整備を行いました。今回は、冬を迎えて花の植え替えと防寒対策です。

この日は用事がある生徒が多く、本校からは参加者2名といつもより少なかったですが、寿会のみなさんに教わりながら楽しく活動することができました。

参加した生徒に感想を聞いたところ、「楽しかったので、次回もがんばる」とのこと。自分たちの通学路ですので、花壇に植えた花を大事に育てていきましょう。

課題研究に向けて(令和6年12月25日)

12月12日(木)に、茨城県立産業技術短期大学校の日熊啓介先生をお招きし、次年度に取り組む課題研究に向けた講義「課題研究のためのテーマ設定のヒント」をお願いしました。

日熊先生には、同大の学生さんの研究を事例に、課題研究の流れや、気を付けたいことを説明していただきました。受講した生徒たちは、「課題研究の流れがわかった」と感想を述べており、課題研究におけるテーマ設定の大切さも理解してもらえたと思います。

最初からテーマ設定がうまくいくとは限りません。自分で考えること、まずは手を動かしてみること、失敗を恐れずにやってみましょう。

全国中学高校Webコンテストトップ50選出チームのコメント(令和6年12月24日)

全国中学高校Webコンテストトップ50に選出されたチームから、今回のコンテストの感想を聞きました。

「Security Star Think」を制作したチームは、1・2年次生の混合チームで、学習教材として情報セキュリティに関するWebを制作しています。実際に情報セキュリティを体験できるよう工夫したそうで、かなり時間をかけて作り込んだようです。

「Digital Divide Discovery」を制作したチームは、1年次生のみのチームで、問題解決Webとしてデジタルデバイドを取り上げ、解説しています。見た目を工夫して内容に入りやすくしたり、文章表現を工夫したりと、分かりやすさ、使いやすさを追究したそうです。

今回は制作プロセスも審査対象となる長期のプロジェクトでしたが、それぞれにメンバー皆で協力して進めていました。お疲れ様でした。

いばらきeスポーツリーグ2024で優勝(令和6年12月23日)

12月8日(日)にアダストリアみとアリーナで開催された「いばらきeスポーツリーグ2024 supported by IBARAKI TOYOPET」のJUST DANCE 2025 EDITION部門では、本校2年次2名のチームが優勝しました。

2人は「優勝した実感はない」と言いますが、後から振り返って「もう少し楽に踊れたかも」とか、「無茶しなくても良かったかな」との言葉が出るくらい、当日は気合が入っていたようです。

表彰式では雄叫びまであり、楽しい1日になったようですね。優勝おめでとうございます。

バドミントンの部は2年次M組が優勝(令和6年12月20日)

11月29日(金)に開催したバドミントンの卓球の部は、2年次M組が優勝しました。今年度から取り入れた新しい種目です。

2年次M組は、自分たちからも「ペアの連携が良い」、互いに「信頼している」との言葉が出るくらいまとまったチームです。各ゲームは勝ったり負けたりがあったようですが、見事に優勝しました。おめでとうございます。

今回実施した4種目は、それぞれに優勝したクラスが異なり、どのクラスも何かしらの種目で優勝しています。みな、よく頑張りました。お疲れ様でした。

卓球の部は2年次F組が優勝(令和6年12月19日)

11月29日(金)に開催したクラスマッチの卓球の部は、2年次F組が優勝しました。昨年度はダブルス3試合の結果で勝敗を判定していましたが、今年度はシングル3試合になっています。

2年次F組は中学校での卓球経験者4名+初心者2名のチームです。経験者たちは久しぶりに卓球ができたことが嬉しく、初心者たちも楽しんで試合ができたようです。優勝おめでとうございます。

卓球場の静かな雰囲気の中で、熱い試合が続きました。お疲れ様でした。

情報デザイン特講「アプリの部」(令和6年12月18日)

写真は12月16日(月)の情報デザイン特講「アプリの部」の様子です。

この日は、クリスマスカードや年賀状などのカードのデザインを考える時間でした。前方電子黒板の時計は午後5時を表示していますが、まだまだ講義は続いています。

生徒たちは授業でもIllustratorを学んでいますが、作品制作を通じて様々なテクニックを学ぶことができるこの特講は、自分自身のスキルアップのためにも貴重な時間です。大切にしましょう。

笠間市議会傍聴(令和6年12月17日)

12月10日(火)に、1年次生が笠間市議会の一般質問の傍聴に行ってきました。

今回登壇された議員の方は「こどもの貧困対策」を取り上げていました。傍聴した生徒たちにも配慮していただき、彼らが分かるような表現で質問をされています。丁寧な対応ありがとうございます。

一般質問終了後には、議場に入らせてもらい、記念写真まで撮らせていただきました。お世話になりました。

ハンドスピナー制作(令和6年12月16日)

茨城県のものづくりマイスターの方々をお招きし、1年次生が半田付けに取り組んでいます。中学時代にもラジオ制作等を体験した生徒もいますが、中には初めて半田を手にする生徒もいるようです。

今回は、光りながらくるくる回るハンドスピナーを制作しました。現2年次生が昨年度に取り組んだ電子回路より部品も多く、細かい作業が続きますが、みな真剣に取り組んでいます。

完成すると4色のLEDが点滅し、きれいに回転する作品です。完成するまで頑張りましょう。

心肺蘇生法講習会(令和6年12月13日)

公益財団法人日本学校保健会によると、高等学校の保健体育科の授業の中で生徒を対象に心肺蘇生とAED(自動体外式除細動器)使用の実施を伴う指導を行っている学校の割合は6割強だそうです。

本校でも、12月3日(火)に1年次が心肺蘇生及びAEDについて学びました。生徒たちは心肺蘇生の流れを確認し、トレーニングキットを使って胸骨圧迫(心臓マッサージ)を体験しました。キットを使うことで、胸骨圧迫には大きな力が必要なこと、胸骨を折ってでもマッサージをしないといけないことに、改めて驚いていました。

突然死を防ぐためには、倒れた人の周りに居合わせた人たちの迅速な行動が求められます。いざというときに何をすればよいのか、覚えておきましょう。

全国中学高校Webコンテスト(令和6年12月12日)

特定非営利活動法人学校インターネット教育推進協会が主催する全国中学高校Webコンテストにおいて、本校生徒たちが制作したWeb作品がトップ50に選出されました。

同コンテストはチームごとにWeb作品を作り、その制作過程と成果を競うコンテストとなっています。生徒たちは、クラスや年次の枠を超えてチームを組み、それぞれにWeb作品を製作しました。ファイナリストには選出されませんでしたが、授業で学ぶWeb制作技術も活用し、自分たちの作品の精度を高めていきましょう。

本校生チームのWeb作品は「Security Star Think」「Digital Divide Discovery」の2作品です。

ランチ販売のトライアル(令和6年12月11日)

12月6日(金)のお昼休みに、キッチンカーによるランチ販売を行いました。

本校では株式会社カスミの無人店舗オフィススマートショップを導入していますが、もう少し弁当らしいものが欲しいという声もあり、3月までのトライアルとして開始しました。その結果を踏まえて、次年度以降の本格導入を検討します。

文化祭でも出店してくれたお店で、今日も長い行列になっていました。営業日は限られますが、温かいものが食べれるのは嬉しいです。

ITセミナー(令和6年12月10日)

11月26日(火)に実施した第5回目は、安井顕誠様に「データ解析の必要性」というテーマでお願いしました。

本校1年次は、菊の潅水装置を製作し、各種センサーを利用して様々なデータを取得しています。安井様からは、今回取得できたデータをもとに、データ解析とは何か、分析する際のポイント等について解説していただきました。

生徒たちは「データ解析は手段で、目的ではない」「データ解析の結果を受けて、プログラムを見直したい」と感想を述べています。より良いシステムとなるよう、工夫していきましょう。

IBARAKIドリーム・パス事業中間報告会(令和6年12月9日)

12月3日(火)に、茨城県県南生涯学習センターにおいて、IBARAKIドリーム・パス事業中間報告会が開催されました。本校からは、IT未来謎解きプロジェクトが出場しています。

戦略チームに選ばれてから3か月間、文化祭でのトライアル、笠間市内を会場とした歩く会でのシミュレーションと、次年度の本格実施に向けて準備を進めてきました。今回は、それらの活動を振り返るとともに、多くのご助言もいただけたようです。

本選では、発表順1番を引き当てたとのコト。プロジェクトが成功できるよう、本選も頑張りましょう。

ジャンボジェンガの部は1年次F組が優勝(令和6年12月6日)

11月29日(金)に開催したクラスマッチのジャンボジェンガの部は、1年次F組が優勝しました。

F組は女子4名のチームです。他の競技は負けてしまい、決勝戦ではクラスの期待を一身に受けて臨んだようです。あまりの緊張感にジェンガの大きさが2倍に見えたこともあったとのコト。優勝おめでとうございます。

ジャンボジェンガの会場には独特の雰囲気が広がり、音を出すのも憚れるような試合が続きました。お疲れ様でした。

バレーボールの部は1年次M組が優勝(令和6年12月5日)

11月29日(金)に開催したクラスマッチのバレーボールの部は、1年次M組が優勝しました。

決勝戦は2年次F組との勝負になり、互いに1セットづつ取り合った後に、サーブとレシーブを軸に組立て、競り勝ちました。メンバーにバレーボール経験者は1名のみとのことですが、戦術をしっかりと確認し、練習を積み重ねたようです。優勝おめでとうございます。

どの試合も盛り上がり、応援もすごかったです。お疲れ様でした。

第2回ドローン基礎技術セミナー(令和6年12月4日)

10月3日(木)の第1回に続き、11月28日(木)に第2回の2年次生対象「ドローン基礎技術セミナー〜オープンソース(ArduPilot)によるドローンxIT開発の”面白さ”~」を開催しました。

ドローンジャパン株式会社の勝俣喜一郎様に加えて、技術統括の渋谷雅樹氏をお招きし、ドローンプログラミングについて実習(実フライトを含む)を体験しました。

生徒たちは、自動航行プラン作成及びシュミレーションを行った後、設計した自動航行ププランに従って航行するかを確認するため、グランドで実機のドローンを使って正確に自動フライトすることを確認しています。ご指導ありがとうございました。

中高生国際Rubyプログラミングコンテスト2024in Mitaka(令和6年12月3日)

11月30日(土)に三鷹産業プラザを会場として、中高生国際Rubyプログラミングコンテスト2024 in Mitakaの最終審査会が開催され、本校からも、チーム「IT未来菊部門」が出場しました。彼らは、昨年度に取り組んだ菊の潅水装置をRubyで作り替え、新たな機能も追加しています。

緊張しながらプレゼンテーションに臨んだようですが、審査員特別賞に加えて、スポンサー賞の永和賞をいただきました。複数のメンバーで取り組んできたプロジェクトです。よく頑張りました。

永和賞には副賞もあるとのコト。楽しみにしています。

主催者報告:https://www.ruby-procon.net/docs/2024113000014/

ITセミナー(令和6年12月2日)

11月20日(水)に実施した第4回目は、日本ヒューレット・パッカード合同会社の佐藤重雄様に、「エンジニアの視点から見たIT産業の構図と働き方の違い」というテーマでお願いしました。

佐藤さんからは、「コンピュータ・ネットワークデザインの変遷に見るITの歴史」「日本と海外のITに対する考え方の違い」等について、メインフレームの時代からの変革の歴史を辿りながら、説明していただきました。

生徒たちは、佐藤さんのキャリアライフチャートから、失敗と成功が繰り返されているコト、IT業界やエンジニアで生きていくための苦労話や心得を聞き、自分たちの将来の生き方に思いを馳せている者が多かったです。ありがとうございました。

ITセミナー(令和6年11月29日)

11月6日(水)に実施した第3回目は、日本アイ・ビー・エム株式会社テクノロジー事業本部カスタマーサクセス部長の戸倉彩様に、「アイデアが世界を変える!テクノロジーの力で広がる未来」というテーマでお願いしました。

生徒たちは佐藤さんの壮大なお話から「IT業界がどんどん変わってきているコトを実感した」「様々なAIがあり、もっとAIについて知りたくなった」と感想を述べています。

また、「身に付けたスキルをどう活かしたいのか」という佐藤さんの問いに、この先の進路を重ねて考えている生徒も多くいました。ありがとうございました。

デジタルアントレ(令和6年11月28日)

11月20日(水)に、ザ・ヒロサワシティ会館を会場として、令和6年度産業教育デジタルアントレプロジェクト最終発表会が開催されました。このプロジェクトは企業から提供された課題について、他の学校の高校生と一緒に考え、解決策を提案するものです。

本校からは、eスポーツ部の1年次5名が参加しています。それぞれ、他校の生徒とチームを組み、対面やオンラインで解決策を考えてきました。他校は2・3年生が多く緊張したようですが、今回のプロジェクトは楽しかったと言っています。また、オンラインでの協働作業の難しさも実感したようで、もう少し時間が欲しかったという声もありました。

当日のプレゼンも良くできています。チャンスがあれば、来年も頑張りましょう。

情報デザイン特講「3DCGの部」(令和6年11月27日)

11月26日(火)に情報デザイン特講「3DCGの部」の第3回目を実施しました。

11月26日(火)に情報デザイン特講「3DCGの部」の第3回目を実施しました。

前2回に続き、講師はりじ先生です。先生は、プロモーション映像制作の世界で活躍されていますが、中高生や大学生等にもデザインや動画作成の授業をしています。この日は、CG制作時のポイントを教えていただいた後、参加者のCG作品についてアドバイスをいただきました。

それぞれが苦労していることに具体的なアドバイスを頂けたので、みな夢中になって作品作りに没頭しています。この講座も残り2回となりましたが、次を楽しみにしているようです。ありがとうございました。

第1回デジタル学園祭「全国情報教育コンテスト」(令和6年11月25日)

11月23日(土)に、SHIBUYA QWSで開催された第1回デジタル学園祭「全国情報教育コンテスト(全情コン)」について、プレスリリースが公表されました。

本校生徒も登壇し、プログラミング技術優秀賞をいただいています。アーカイブ動画も公開されていますので、是非、ご覧ください。

プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000109372.html

ホームページ:https://zenjyocon.jp

イベントアーカイブ動画:https://www.youtube.com/live/y6nxLpagfeM

謎解きイベントの様子(令和6年11月21日)

今回の謎解きは、笠間稲荷神社の内外の数カ所にポイントを設置しました。快く設置に協力していただいた皆様に感謝しています。

生徒たちは、自分のペースでポイントを探し、謎解きをしながら、饅頭やソフトクリーム等を楽しんでいます。

本校らしい、楽しい1日になりました。

IT未来謎解きプロジェクト(令和6年11月20日)

明日11月21日(木)に開催する歩く会では、謎解きイベントを盛り込んでいます。

本日は、イベント企画者の生徒たちが、謎解きのルール等を説明しました。彼女たちは茨城県教育委員会が主催する「IBARAKIドリーム・パス」事業に応募し、戦略チームに指定されている生徒たちです。先日の文化祭でも実証検証を行っていますが、今回は規模感を大きくし、より多くのデータを収集することを目的にしています。

小さい学校だからこそ、チャレンジできることがあります。生徒たちのアイデアを学校全体で実現しようとしている教員たちに感謝です。

中山隼雄科学技術文化財団第31回研究成果発表会(令和6年11月19日)

11月18日(月)に、公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団第31回研究成果発表会がステーションコンファレンス東京で開催され、本校生徒3名が参加しました。彼女たちは、音声認識を用いた発音評価学習系ゲームを開発しており、今回の発表会では会場にシステムを持参し、「Have magic power!」と題してプレゼンテーションしています。

先日の文化祭でも、生徒や来場された方々に体験してもらい、たくさんの感想をいただきました。この日の発表会でも、学識経験者の皆さんと意見交換でき、たくさんの刺激を受けたようです。次なる構想も考えていきましょう。

小中学生が英語を楽しく学習できるゲームとして開発したとのこと。多くの方に体験してもらいたいです。

筑波大学院生が学校体験(令和6年11月18日)

本日から11月21日(木)までの4日間の予定で、筑波大学院生3名が、本校において同大学院の「学校教育課題実地研究」を実施します。今月上旬にも別な2名が実施しており、今年度2回目となります。

主に授業観察等を中心としていますが、最終日には大きな学校行事も予定しています。

授業に、部活動に、特別活動に頑張っている生徒たちの様子を見ていただきたいです。

シンギュラリティバトルクエスト2024二次選考を通過(令和6年11月15日)

第5回全国高等学校AIアスリート選手権大会「シンギュラリティバトルクエスト2024」の競技AQ「AIクエスト ~ディープラーニングを学ぶ~」二次予選に進出したNeITチームが、決勝大会進出を決めました。

AIクエストは、大量のデータを学習して分類や予測などのタスクを遂行するAIモデルを構築し、構築したAIモデルの予測精度や速度を競う競技です。今回は、交通標識がテーマでした。

1月の全国大会に向けた準備はこれからですが、一ひねりした課題が出されているとのこと。ひねりに負けないオリジナルAIモデルの構築を頑張ってください。

ライフイズテックレッスンコンテスト2024夏(令和6年11月14日)

ライフイズテック株式会社が主催する「全国中学高等学校ライフイズテックレッスンコンテスト2024夏の部」の結果が発表され、本校生徒4名が入賞しました。

本校は同社が提供する教材「ライフイズテックレッスン」を活用しており、生徒たちは、授業で学んだ問題解決の考え方と、それを解決するためのプログラミングスキルを駆使して制作したオリジナルWebサイトを応募しています。

特別賞を受賞した生徒は、「これまで水戸線に乗ることはあまりなかったが、通学に利用するようになり、調べてみたくなった」とのコト。何を見せるか、どう見せるか、いろいろと工夫したようです。入賞した4名の皆さん、おめでとうございます。応募した生徒の皆さん、お疲れ様でした。応募できなかった生徒は、自戒を頑張りましょう。

ダイフェスタ2024秋結果報告(令和6年11月12日)

11月2日(土)、3日(日)に開催された令和6年度第2回全国高等学校eDIY選手権大会ダイフェスタ2024秋に参加した生徒4名が結果を報告してくれました。

2023春に参加したメンバーが、新たな課題を見つけ、スクーミーで解決策を考えてくれています。残念ながら連続入賞は逃しましたが、今回開発したセンサーを利用したイベント入場者カウントシステムについて、審査員の皆さんからご助言を頂けたようです。2日目のワークショップもそれぞれに頑張ったとのコト。

2日間を通して、全国の仲間とステキな時間を過ごせたものと思います。次は何にチャレンジしてくれるか、楽しみにしています。

闇バイト対策講話(令和6年11月11日)

11月8日(金)に開催した交通安全教室に併せて、笠間警察署生活安全課より「闇バイト」について講話をいただきました。県内でも高校1年生、中学3年生の補導事案が起きていることから、小中学校も含めて周知されているとのことです。

・「闇バイト」は犯罪につながり、最終的には組織の捨て駒になるおそれがある

・自分にメリットはないということを覚えていてほしい

と呼び掛けていただいています。

報道されている求人サイトでの勧誘だけでなく、先輩や友だちに誘われて断りきれない事例もあるとのこと。誘いにのらないことが第一です。生徒の皆さんには、気を付けてもらいたいです。

筑波大学院生が学校体験(令和6年11月8日)

11月5日(火)から8日(金)の4日間、筑波大学院生2名をお預かりし、同大学院の「学校教育課題実地研究」を実施しました。従来から行われている教員免許取得のための教育実習とは異なり、主に授業観察等を中心としています。

短期間ですが、ホームルームや授業への参加はもちろんのこと、中学校で開催された県立高等学校説明会にも連れていき、この時期の高等学校で行われている様々なことを体験し、見てもらいました。最終日には、終了時間ギリギリまで補習を手伝ってくれるなど、2人とも積極的に取り組んでくれました。

2人とも4月から他県の高等学校の教壇に立つとのこと。頑張ってください。

ITセミナー(令和6年11月7日)

10月22日(火)に実施した第2回目は、合同会社DMM.comの稲垣友洋様に、「自社開発として開発する」というテーマでお願いしました。

同社は、ECサイト「DMM.com」を運営しており、同サイトを通して、DMM TV、オンラインゲーム、電子書籍をはじめ、FX/CFDや英会話など多種多様なサービスを提供しています。稲垣様は、同サイトのポイントシステムを支えるバックエンドエンジニアとして活躍されています。

稲垣様から、ご自身が担当されている業務を紹介していただき、自社開発のよさを説明していただきました。生徒たちは「チームとして開発業務に取り組む良さがわかった」「リモート勤務のデメリットを軽減する対策など、楽しく仕事ができそう」と述べています。ご講演ありがとうございました。

山形県立酒田光陵高等学校の先生方が来校(令和6年11月6日)

10月29日(火)に、山形県立酒田光陵高等学校の先生方が来校されました。同校は本校と同じく情報に関する学科を設置しており、夏の全国専門学科情報科研究協議会や、情報教育関連イベント等でお会いすることも多いです。

本校準備中の令和2年度に同校を訪問し、施設・設備面や指導方針等について参考にさせていただきました。今回は、本校の整備が一段落したタイミングで、最新の施設・設備面の視察、AIをはじめとする最近の指導法等の共有を目的としています。

情報に関する学科は、全国の公立高等学校のうち21校、関東地区に限れば4校のみ設置されています。どんどん学習内容が新しくなり、学習環境の変化も大きいので、引き続き情報共有をお願いいたします。

ITセミナー(令和6年11月5日)

今年のITセミナーは、「外部機関との連携による最新技術等の知識の習得」を狙いとして、県内外で活躍されている専門家の方々をお招きし、それぞれの立場から見たIT業界、ITエンジニアという仕事についてお話を伺っています。

10月9日(水)に実施した第1回目は、大栄システム株式会社(鹿嶋市)代表取締役社長大森崇光様に、「SES(System Engineering Service)のエンジニアとして働く」というテーマでお願いしました。今夏に実施した2年次生対象インターンシップで生徒受入にご協力いただいたことをきっかけに、先日の学校見学、今回の講演につながっています。

大森様からは、常駐と受託でシステム開発・保守を行っている同社の業務を紹介していただき、エンジニアの働き方やスキルアップについて説明していただきました。生徒たちはITエンジニアという仕事をぼんやりと捉えていますが、より具体的な話が伺えたことで、少しイメージがわいてきたようです。ありがとうございました。

自動潅水装置の専用ケース(令和6年11月1日)

10月10日(木)、17日(火)とものづくりマイスターの皆さんのご協力をいただき、1年次生が、菊の潅水装置の肝となるRaspberryPiを収めるケース作りに取り組みました。今回は、クラウドベースの3D CADソフトウェアであるAUTODESK Fusion(オートデスク社)を使います。

今年は、水没した装置があったり、防水が十分でない装置があったりと、想定外のことも多くありました。システムだけでなく、屋外栽培に適したケース作りも大切な作業の1つです。

事前に丁寧なマニュアルを作成していただき、順を追って作業を進めていくことができました。ご指導ありがとうございました。

第9回水戸黄門漫遊マラソン(令和6年10月31日)

10月27日(日)に開催された第9回水戸黄門漫遊マラソンにおいて、本校JRC部が給水ステーションの運営に協力しました。場所は40.7キロ地点で、ゴールを目前にしたランナーの皆さんには一番きついところだそうです。

本校職員も走っており、給水ステーションの前を通ったときには、大きな声援を送っていました。

友部高校時代から毎年参加させていただいており、曇り空での応援でしたが充実した一日になりました。

子ども服の発送(令和6年10月30日)

JRC部が、10月14日(日)に開催した地域交流センターともべ「Tomoa」での回収イベント、10月18日(金)及び19日(土)に開催した文化祭の3日間で回収した子ども服を整理し、ファーストリテイリングに発送しました。

これは、ファーストリテイリングとUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が取り組む"届けよう服のチカラ"プロジェクトとの連動企画であり、本校生徒や教職員、地域の皆さんの協力をいただき、大きな段ボール7箱分の子ども服を回収できました。

これから、UNHCRにより難民キャンプの子どもたちに送られます。多くの子どもたちに、生徒たちに思いが届いてほしいです。

全国産業教育フェア(令和6年10月29日)

10月26日(土)、27日(日)に栃木県で開催された第34回全国産業教育フェア栃木大会「さんフェアとちぎ2024」に本校生徒が出展しました。

今回は、展示発表として他3校の情報科高校の生徒と一緒に、自作したアプリを持ち込んでいます。

他の機会にも何度かデモをしている生徒ですが、ひっきりなしに来場される皆さんへの対応にびっくりしていました。多くの皆さんからお褒めの言葉や激励の言葉、御指導もいただけたようです。是非、次の作品に活かしていきましょう。

第2回学校説明会(令和6年10月26日)

本日は土曜日ですが、第2回学校説明会を開催しました。

県内外から、たくさんの中学生、保護者の皆様に来校していただき、4クラス各2科目の計8科目の授業を見学していただきました。普段行われている授業を見ていただき、本校の学びの様子を感じてもらうことが目的です。

写真は情報セキュリティの授業です。この時間は、模擬環境を使って中間者攻撃(MiTM攻撃)を体験し、その仕組みや対策等を考える時間でした。体感できたことで、生徒たちの反応も理解も非常に良かったです。

ふるさとまつりinかさま「笠間商工まつり」(令和6年10月25日)

10月20日(日)に、友部公民館で「ふるさとまつりinかさま」が介されました。このまつりは、各市町村で行われている商工祭に相当するモノであり、笠間市内の農商工業者がたくさんの模擬店や物産展を出展します。

本校JRC部も、笠間市商工会青年部のお手伝いとして、射的ブースのお手伝いをしています。

天気にも恵まれ、生徒たちは来場されたたくさんの子どもたちと楽しい時間を過ごすことができたようです。お疲れ様でした。

ITHSコンテスト(令和6年10月24日)

今年の文化祭では、生徒たちの自主企画としてITHSコンテストを実施しました。このコンテストは「IT未来高校らしい文化祭にしたい」という生徒たちの思いを実現したものであり、昨年度から準備を始め、実現したものです。

1、2年次生から、授業や部活動で制作した9組の作品が集まり、それぞれに思いのこもった出来栄えになっています。作品を出展した皆さん、お疲れ様でした。来年も期待しています。

また、時間をかけてコンテストを実現させたメンバーの皆さん、次の企画を楽しみにしています。

キッチンカー(令和6年10月23日)

今年の文化祭では、生徒や来場された方々の昼食問題を解決するために、キッチンカー2台をお願いしました。

カレーライス、ハヤシライス、ビーフストロガノフ、肉丼、ワッフル、メンチカツ、ドリンク等と、メニューも豊富でした。

生徒たちにも好評で、それぞれに長い列ができていました。ご協力ありがとうございました。

文化祭第2日目(令和6年10月22日)

文化祭2日目が始まりました。本日は、クラス企画・模擬店と生徒たちの自主企画「ITHSコンテスト」が並行して行われています。

写真は、ITHSコンテストに出展した作品の1つである「AWS Deep Racer」です。Deep Racerは、強化学習によって駆動される完全自律型の 1/18 スケールのレースカーのことです。写真の生徒は、AWSから提供された環境を使い、かなりの時間を使って、強化学習に取り組んできました。

その成果を初めて披露することができ、観客からの応援もいただき、楽しい時間となりました。

文化祭第1日目(令和6年10月19日)

10月18日(金)、20日(土)の2日間の予定で、本校2回目の文化祭「友葵祭」が始まりました。

第1日目は、体育館イベントの日とし、クラス毎の発表に続き、有志によるステージ発表を行いました。最後には、職員有志によるバンド演奏もあり、ステキな時間を過ごすことができました。(写真は、職員バンドの様子です)

どのクラスも、発表の準備お疲れ様でした。

文化祭の準備(令和6年10月18日)

文化祭「友葵祭」の準備が進んでいます。本校では、16日(水)、17日(木)を準備日とし、18日(金)は校内発表、19日(土)を一般公開としました。

写真は、2年次のクラスです。

何ができ上がるかは、当日を楽しみにしてください。

3Dプリンタ(令和6年10月17日)

情報デザイン部の活動を見に行ったところ、3Dプリンタで制作した作品が並んでいました。大きい方は高さ20cm程度の人形ですが、かなり細部まで作り込んでいます。

今春入学した生徒が自分でモデリングし、作り始めたものです。この準備のためにかなりに時間を使っているようです。また、印刷するにも、かなりの時間がかかったようです。

こんな環境を自由に使えることも、本校の売りの1つです。

赤い羽根共同募金(令和6年10月16日)

10月12日(土)に、茨城県共同募金会笠間市共同募金委員会が主催する「赤い羽根共同募金」街頭募金に、本校JRC部の生徒たちが参加しました。

会場となった道の駅かさまは、栗のシーズということもあり沢山のお客様がいらしています。生徒たちは、他のメンバーの皆さんと一緒に、建物前で募金の声掛けをしました。

募金していただいた皆さま、御協力ありがとうございました。

英語科「英語コミュニケーションⅡ」プレゼンテーション(令和6年10月15日)

10月11日(金)の2年次対象「英語コミュニケーションⅡ」の授業では、教科書の教材でもあるピクトグラムを自分たちで制作し、そこに込めた思いをプレゼンテーションしました。

生徒たちは、校内の無人販売コーナーを利用する時に注意書きサイン、図書館の利用案内サイン、データサイエンス室の特徴をあらわしたサイン、廊下を走らないよう促すサイン、挨拶の大事さを強調するサイン等と、それぞれの思いをピクトグラムに表現し、プレゼンテーションしています。

皆から評価の高いモノについては、是非、本校オリジナルの公式サインとして採用したいですね。

情報実習(令和6年10月11日)

三修を希望する2年次生は、今年度から情報実習という科目を受講しています。この科目はいくつかの大きなトピックで構成していますが、そのうちの1つがSoftbankのAIチャレンジの教材を使ったAIの実習です。

10月10日(木)の情報実習では、紙の上に駐車場の枠線を引き、その上に置いたミニカーをWebカメラで認識し、駐車場の満車・空車の識別系AIの構築を実施しました。

簡易的な識別系AIですので、いくつかのトラブルはあったようですが、識別系AIについて体験できたようです。他のタイプのAIもチャレンジし、自分のできることを広げていきましょう。

職業調べレポート及びオープンキャンパス参加報告(令和6年10月10日)

9月27日(金)に、1年次が夏休みの宿題の報告会を実施しました。生徒たちには自分の進路希望に応じた宿題が出ており、この日は職業調べの結果や、大学等オープンキャンパスの報告をしました。

中学時代にも職業調べはしていると思いますが、興味ある仕事をより詳しく調べて報告したり、休み中に訪問した大学等の様子を報告しています。

同じような進路を考えていても、人によりそのプロセスに対する考え方は違っています。中学から高校への進学とは異なり、高校から上級学校への進学を考えた時点で大きく異なるでしょう。まだ時間はありますが、自分の将来について考えていきましょう。

台湾語学研修報告会(令和6年10月9日)

令和6年10月8日(火)に、笠間市が主催する台湾語学研修に参加した生徒の報告会を開催しました。研修に参加した生徒は市内他2校の生徒と一緒に、台湾の私立銘伝大学で2週間の語学研修を受けてきました。

報告を聞いた生徒たちからは「台湾の文化や人々の性格、食べ物についてのプレゼンが非常に興味深い」「台湾への留学に興味を持った」「台湾に行ってみたい」との声が上がっています。

語学研修に参加した生徒のプレゼンテーションそのものや、質問の受け答えを評価する声もあり、しっかりと準備をして報告会に臨んでくれたもの思います。お疲れ様でした。

情報デザイン特講【デッサンの部】(令和6年10月8日)

令和6年10月7日(月)に、情報デザイン特講【デッサンの部】がありました。この日は、文化祭前で準備に追われている生徒も多いためか、参加者は少なめです。

本日の題材は紙でできた箱です。紙箱ですので各面が微妙に湾曲しており、蓋を差し込んでいる部分にも隙間が生じています。光にあて方により影も変化しますので、面白い題材です。

生徒たちは、レイアウト決めた後、各面のグラデーションを考えたり、隙間の表現を工夫したりと、影のつけ具合で苦労していました。じっくりとモノを見る大事な時間となりました。

分野別キャリア教育研究会(令和6年10月7日)

9月27日(金)に、2年次が進路希望別に別れてキャリア教育研究会を実施しました。進学希望者は分野別オープンキャンパス報告会、就職希望者は就職の流れとHandy進路室の使い方を確認しました。

本校は、各種コンテスト等での実績、多様な資格取得等をもとに「自分のやりたいこと」を明確にして入試に臨むことを推奨しており、日頃の授業や部活動でも意識させています。

生徒たちからは「実績が大事」「いろいろなことにチャレンジしたい」との感想があり、改めて本校で学ぶ意義を確認できたようです。他の人と同じである必要はありません。自分の目標をもち、チャレンジしていきましょう。

情報デザイン特講【アプリの部】(令和6年10月4日)

10月3日(木)から情報デザイン特講のアプリの部が始まりました。主にAdobe Illustrator及びPhotoshopのスキルの向上を目指します。講師はデッサンの部も担当していただいている伊藤高麗子先生です。

この日は、正円や楕円を組み合わせた既存のデザインを模倣することで、Illustratorの基本的なスキルを確認しています。

2年次生は授業でも使っていますので、より高いスキルの習得を目指しましょう。1年次生は出きることを増やし、どんどんコンテスト等に応募していきましょう。

ドローン基礎技術セミナー(令和6年10月3日)

ドローンジャパン株式会社の勝俣喜一郎様をお招きし、2年次生を対象に「ドローン基礎技術セミナー〜オープンソース(ArduPilot)によるドローンxIT開発の”面白さ~」を開催しました。本講義は笠間市と連携して行うものであり、卒業年次で取り組む課題研究に向けて、自分たちのできることを広げていく情報実習の一部です。

本日は、国内外のドローンに係る動向や、実際にドローンを「つくる」ことを紹介していただきました。本校では、ドローンパイロットを養成することを意図していません。あくまでも、ドローンをつくることを想定しています。

生徒たちからは技術的な質問をも出てくるなど、有意義な時間になったと思います。

国立教育政策研究所教科調査官の先生が来校(令和6年10月2日)

国立教育政策研究所教育課程調査官の田﨑丈晴先生、東京学芸大学准教授の堂本洋子先生をお招きし、専門教科情報科「情報セキュリティ」の公開授業を行いました。授業を担当した教員はIT業界で働いてきた人材であり、教員免許を取得した上で、本年4月より本校の教壇に立っています。

情報セキュリティは、その変化も早く、どこまで学ぶべきなのか、何を実習できるのか悩む科目の1つです。今回は、生徒たちが実際に「ウイルスらしきもの」を体験することにより、ウイルス対策の仕組みを学んでいます。

お二人の先生からも様々なご助言をいただきました。彼には、これまでの知見を活かし、生徒たちが体感し、納得できる専門教科情報科の授業を考えていって欲しいと願っています。

SchooMyを活用したデジタルものづくり(令和6年10月1日)

ダイフェスタ2024秋全国大会へ出場を決めた華和千彩チームから、今回の作品のコンセプトを聞きました。

作品名は「COU」で、イベント等の入場者計測システムを、SchooMyを使って実現しています。事の発端は毎年秋に行われている笠間の菊まつりで、その来場者集計をシステム化できないかとの思いから始まっているようです。

今回は、距離センサーを使ってシステムを構築していますが、センサーの感度のこともあり調整に手間取っているようです。文化祭でも試行するとのことですので、本番に向けて最後の追い込みを頑張りましょう。

県内私立高校の皆さんが来校(令和6年9月30日)

文部科学省の高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)に指定された県内私立高校の先生方が来校されました。

県内からは県立高校等14校、私立高校3校が指定されており、それぞれに自校の特色を活かした実践に取り組んでいます。本校は、情報に関する学科のみの専科高校であり、既存の恵まれたICT環境を活かしつつ、子どもたちの活動がより自由に、やりたいことをやれる環境を構築し、彼らのデジタル活動を支援していく予定です。今回は、本校の取り組みを参考にしたいとのことで、施設・設備を見学されました。

本事業について次年度以降の国の動きも見えてきましたので、デジタル等成長分野を支える人材育成を目指し、県内外の高校等とも連携し、取り組んでいきたいと思います。

授業体験会に参加した中学生の感想(令和6年9月27日)

9月21日(土)に開催した中学生対象授業体験会に参加してくれた中学生たちの感想がまとまりました。

クリエイティブコーディングは、「楽しかった」「分かりやすかった」「新しいことにチャレンジできた」「プログラミングに興味を持った」など、作品作りを楽しんでもらえたようです。中には、「友達ができた」と興味を同じとなる仲間を見つけることができた中学生もいたようです。

オーディオスペクトラムは、楽しかったという声に加えて、課題の難易度が少し高いためか「PCのトラブル対応や、先生や生徒からのサポートが迅速で助かった」「課題は難しいと感じたが、もっと挑戦したい」との声もありました。一方で「 操作が多くて困った」「アプリの使い方がわからず苦手と感じた」との声もあり、今後の課題です。

合わせて2時間という短い時間での体験でしたが、お疲れ様でした。

授業体験会のサポート(令和6年9月26日)

9月21日(土)に開催した中学生対象授業体験会では、本校生徒たちが大活躍しています。昨年度も1年次の生徒がサポートに入りましたが、今年度は1年次・2年次がサポートに入っています。

今回、中学生たちが体験した課題は、

- プログラミングで、絵やアニメーションなど楽しいものを創るクリエイティブコーディング

- After Effectで、音楽を可視化するオーディオスペクトラム

の2つです。

2年次生は昨年度もサポートしており、積極的に声をかけています。1年次生は少し遠慮がちでしたが、自分でも苦労したことがある課題ですので、ポイントを押さえたサポートができたと思います。お疲れ様でした。

笠間市オンライン道徳視聴(令和6年9月25日)

笠間市教育委員会では、市内小中義務教育学校の児童生徒、教職員、保護者を対象にオンラインによる全校道徳(いじめ・多様性)を開催しました。その時の映像をオンデマンドで提供いただいたので、1年次の道徳の時間に視聴させていただきました。

講師は(一社)D-beyond代表理事の三阪洋行氏で、車椅子ラグビー元選手であり、東アジアパラリンピック委員等も務められています。パリ・パラリンピックで日本が初優勝した話から始まりましたので、生徒たちの車椅子ラグビーに対する興味は高かったです。大きな怪我をして生活が大きく変わっても車椅子ラグビーで活躍されているお話に、生徒たちは三阪さんの強さを感じたり、人との違いを改めて考えたり、自分も頑張りたいと感想を述べています。

生徒たちに響くお話をいただき、ありがとうございました。

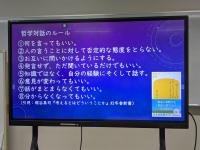

哲学対話その2(令和6年9月24日)

9月9日(火)に2年次生が実施した、ソーシャル・スキル・トレーニング「哲学対話」の感想が届きました。2年次生の「哲学対話」は4月に続き、今年度2回目の実施です。

今回は「自由について考えてみよう!」のテーマで、それぞれのグループで、自由、身勝手などについて議論が進んでいたようです。

前回の感想にも多くありましたが、友人との考え方の違いを認識したり、単純そうなことでも改めて考えてみると難しく感じたりと、捉え方はそれぞれです。自分の中で整理できたことが、この先、変わることもあるでしょう。考えることを通して、自分自身を見つめ直し、周りの人との関係を考える時間を大切にして欲しいです。

未来の先生たちが来校(令和6年9月20日)

9月6日(金)、12日(木)に、茨城県教育研修センターが主催する令和6年度いばらき輝く教師塾の受講生の皆さんが、学校体験として来校されました。両日とも3名の方が来校され、学校説明の後、校内を案内し、生徒たちと交流しました。

本校は全国で21校、関東地区でも4校しかない情報高校の1つであり、受講生の皆さんにとっては、初めて見るものが多かったようです。情報科の授業に限らず、他教科の授業スタイルも自分たちが経験したものとは異なるようで、その違いにびっくりしている様子も見られました。

まだ採用試験を受験するまでに時間があるようですので、いろいろな学校を見て、いろいろな体験をし、個性ある教師を目指していただきたいです。

学校視察(令和6年9月19日)

9月11日(水)に、長野県の先生方が来校され、本校の施設・設備や授業の様子を視察されました。

同県では将来的にDX関連の学科の設置を検討しており、情報に関する学科の視察先として、本校を選んでいただいたものです。最初に本校設立の経緯や運営してみての課題や工夫等について情報交換し、施設・設備、情報科の授業を見ていただきました。

情報に関する学科は全国で21校、関東地区でも4校しかありません。他にも新設の動きはあるようですが、少しずつ仲間が増えていってくれることを期待しています。

オンライン選挙(令和6年9月18日)

9月11日(水)に実施した生徒会役員選挙では、オンラインで立会演説会を行い、Googleフォームによる投票としました。コロナ禍をきっかけに始まったものですが、他にも多くの集会等をオンラインで実施しています。

今回のGoogleフォームによる投票方法では、代理投票やなりすまし投票を完全になくすことはできません。一方で、世間には、様々な工夫をして電子投票システムサービスを提供している会社もあります。

既存のサービスを参考に、自分たちで開発することも考えて欲しいですね。

菊の生育状況(令和6年9月17日)

9月10日(火)に実施した1年次のITセミナーでは、それぞれが育てている菊の生育状況、自分たちが製作した自動潅水装置の稼働状況を確認しました。

夏休み前に自動潅水装置を設置し、夏休み期間中はずっと稼働させてきたものですが、電池切れがあったり、システムがとまってしまったり、生育データが取れなくなったりと、遭遇した様々なトラブルを解決しながら、ここまで来ています。中には、水をあげ過ぎた鉢もあったようです。

ここでシステムを再調整し、1か月後の出荷に向けて、これまで以上に手をかけていきましょう。

私のトリセツ(令和6年9月13日)

9月2日(火)に1年次生が実施した、ソーシャル・スキル・トレーニング「私のトリセツ」の感想が届きました。

皆しっかりと振り返りをしてくれており、「自分はどんな人間なのか、改めて考えることができた」「自分の得意なコト、苦手なコトを伝えることができた」と、満足感が高い時間になったようです。中には、「私の知らない私がいた」と自己認識を改めたとの感想もありました。

また、友人の話を聞き「それぞれ違うけど、共感できるコトも多い」「調子が悪い時にどうするか、参考になった」と、自分事として考えようという姿勢も見られました。

「自分のコトを話すことは、みんな楽しそう」「この時間いいなぁ」との感想もあり、楽しい時間を過ごすことができたようです。規模的には小さな学校ですが、みんなでステキな学校を創っていきましょう。

台湾留学(令和6年9月12日)

9月9日(月)から2週間の予定で、本校生徒1名が台湾短期留学に出ています。

今回の留学は地元笠間市の事業であり、市内3高等学校から各1名づつ、桃園市の銘傳大學(Ming Chuan University)に派遣されるものです。生徒たちは2週間英語漬けの日々を送る予定です。

出発にあたり、9月6日(金)には、笠間市役所で出発式が行われ、山口市長からエールをいただきました。

笠間市公式facebook:笠間市 Kasama City

https://www.facebook.com/kasama.city/posts/pfbid0NY8eAkmzSXJrYUJzzopvNUgoEkjq2mEqeCDHKQ4e9H7AKxvBft5BDudc3f3iLxYXl

どんな体験ができたのか、報告を楽しみにしています。

生徒会役員選挙あいさつ(令和6年9月11日)

本日は、令和6年度後期及び令和7年度前期を任期とする令和6年度生徒会役員選挙の立会演説会及び投票を行いました。立会演説会の冒頭にあいさつした要旨を掲載します。

*******************************

本校初代の生徒会役員のみなさん、1年間お疲れ様でした。ここまで、初代だからこそ、新しいことにチャレンジしたり、一から準備したりと、苦労が多かったと思います。ご苦労様でした。

本日は、第2代の生徒会役員を選ぶ選挙を実施します。選挙を始めるにあたり、2つお話をします。

生徒会は学校生活をより良くするために重要な役割を果たしています。特に、近年は、シティズンシップ教育の重要性が指摘され、その傾向はより強くなっています。そして、皆さんは、一人一人が生徒会のメンバーです。

その生徒会の活動の中心となる者として生徒会役員が選ばれ、生徒会役員は皆さんの声を代表し、学校の運営にも関わります。だからこそ、生徒会役員には、リーダーシップを発揮し、学校全体のために働くことが求められます。

これから演説をする候補者の皆さんには、その覚悟を持って話してもらいたいです。

選挙は民主主義の基本です。

皆さんが所属する一番小さい社会である学校で考えれば、選挙は、皆さんがその運営に参加する大切な機会です。皆さん一人ひとりの判断が、学校の未来を形作る大切な一歩になります。

また、投票は皆さんの責任でもあります。

この後、立会演説及び投票となりますが、候補者の意見やビジョンをよく聞き、自分の意見をしっかりと持って投票してください。皆さんの一票が、学校の未来を決める力を持っていることを忘れないでください。

情報科教員の皆さんが来校(令和6年9月10日)

9月9日(月)に、東京都、神奈川県、千葉県の情報科の先生方が来校されました。東京都の先生方から専門学科情報科の授業を見学したいとの依頼があり、今回、1都2県の先生方を対象とした学校公開として実現したものです。

この日は、学校概要を説明した後、3コマで情報科6科目、共通教科4科目の授業を見学していただきました。

研究協議では、本校のICT環境の話にとどまらず、文科省のDXハイスクールに関する情報交換や、他県におけるネットワーク環境等に関する情報提供もあり、本校にとっても参考になることが多かったです。ご来校いただき、ありがとうございました。

令和6年度IBARAKドリーム・パス事業(令和6年9月9日)

2019(令和元)年度に始まったIBARAKドリーム・パス事業は、今年度で6回目の開催となります。

本校は、開校した昨年度の第5回から応募していますが、2年目にして最終選考を通過し、戦略チーム16チームの1つとして「IT未来謎解きプロジェクト」が選ばれました。

この企画は、1人の生徒の強い思いから始まりました。表向きはイベント開催という形態になっていますが、その裏ではシステム開発も伴っており、自分たちができること学んでいることを活かしているコト、文化祭や歩く会等の学校行事も絡め実現可能性の高いスケジュールを考えたコト、本当に嬉しく思います。

また、その思いに応えようと校内調整し、生徒がやりたいコトを本気で応援してくれている教員たちに感謝です。

情報オリンピック対策(令和6年9月6日)

8月25日(日)に開催されたプログラミング・エキスパート育成事業研修会では、県内から選抜された4名のエキスパートを対象とする研修会も開催されました。4名のうちの1名が本校2年次生です。

本校生徒は、昨年度に受験した情報オリンピックのことに加えて、本校での学びやこれまでに取り組んできたコンテスト等について紹介しました。その後は、情報オリンピックに向けた対策授業となり、講師の先生と濃い時間を過ごせたようです。

エキスパート4名は、別に情報オリンピック対策オンライン指導も受講しています。是非、情報オリンピック本選に出場し、入賞できるよう頑張って欲しいです。

二者面談が続いています(令和6年9月5日)

学校が始まり、今週は二者面談が続いています。様々な時間帯に、空き教室や特別教室を使い、じっくりと面談をしている様子が見られます。

9月2日(月)の投稿にも書きましたが、体調を崩して登校できていない生徒をのぞき、生徒たちと再会できたことが、本当に嬉しいです。どこか、夏休み前と比べて、パワーアップした生徒が多いように思います。十分にリフレッシュできたのでしょう。

秋は忙しい日々が続きます。自分なりの目標を持ち、学校生活を楽しんでいきましょう。

プログラミング・エキスパート育成事業(令和6年9月4日)

8月25日(日)に、茨城県教育委員会が主催するプログラミング・エキスパート育成事業のトップ研修会が開催され、本校1年次生徒1名が参加しました。

最初にLEGO educationのSPIKEでライントレースを体験し、ぷよぷよプログラミングにも取り組んでいます。SPIKEはPythonでプログラミングしましたが、授業で勉強しているとはいえ、自分の思い通りに動かすには苦労したようです。

来月には2回目の研修会があり、オンライン研修も予定されています。いろいろな経験を積み、自分ができることを広げていきましょう。

IT企業訪問(令和6年9月3日)

8月22日(木)に、茨城県教育委員会が主催する茨城県デジタル・シティズンシップ教育推進事業の一環として、1年次生6名が東京都内のIT企業2社を見学しました。社内での写真撮影等は制限されていますので、入り口での写真を掲載します。

最先端のIT企業を訪問しましたので、生徒たちは初めて聞くことも多かったようです。仕事の内容だけでなく、労働環境等も含め、様々なコトを質問していました。

いずれは力をつけて、今回見学したような企業で活躍してくれることを願っています。

授業が始まりました(令和6年9月2日)

9月の授業が始まりました。本校は2期制ですので、今日はクラスごとに休業明け集会を行って授業が始まります。校長挨拶の要旨を掲載します。

***********************************************

皆さん、おはようございます。長い夏休みが終わり、元気な姿で再会できて本当に嬉しく思います。夏休み中、皆さんはどのように過ごしましたか?

・小学校のプログラミング授業を支援した人

・学校説明会で活躍した人

・(省略)

それぞれに、家族や友人と楽しい時間を過ごしたり、部活動や趣味に没頭したりできたと思います。

私もこの夏、全国の情報に関する学科の先生や生徒が集まる会議に出席しました。そこでは、皆さんと同じように情報を学んでいる全国の仲間たちが、日頃の研究成果を堂々と発表していました。どの発表も発表者の思いが感じられ、その一つ一つが素晴らしいものでした。来年度は、皆さんにも同じ舞台に立つチャンスを用意したいと思います。ぜひ、全国の仲間たちの前で、自信を持って発表できるように、今から準備を始めてください。授業で専門知識を学ぶだけでなく、部活動や有志で、自分の思いを込めた研究や作品制作に取り組んでください。そのプロセスが何よりも重要です。

また、9月から12月はイベントが盛りだくさんの時期でもあります。学校行事やクラス行事は、ただ参加するだけではなく、積極的に関わることで得られるものが大きくなります。皆さん一人ひとりの力が合わさることで、行事は成功し、素晴らしい思い出になります。自分にできることを見つけて、一歩踏み出してみてください。そうした皆さんの主体的な姿勢が、学校全体の活気をさらに高める鍵となります。

この4カ月は、皆さんにとって様々な、新しいチャンスがたくさんあります。どんな小さなことでも良いので、自分なりの目標を持ち、それに向かって一歩一歩進んでいきましょう。共に頑張り、実り多い時間にしましょう。

ICTカンファレンス2024(令和6年8月30日)

8月20日(火)に、県立石岡第一高等学校を会場として、高校生ICTカンファレンス2024 in 茨城が開催され、本校生徒6名が参加しました。

今年度のテーマは「今、高校生が考える生成AIとの付き合い方ー「誤情報・偽情報」を超えた活用法を考えるーであり、生徒たちは、AIの利点とリスクを踏まえながら、誤情報拡散防止や倫理的な活用法について議論しています。

本校は情報科の専門高校ですので、いかに使うかだけでなく、自分たちが考えるシステムやサービスにいかに活かすかも考えなくてはなりません。今回のイベントをきっかけに考えていきましょう。

菓子パンが復活(令和6年8月29日)

本校のカスミ・オフィススマートショップから、しばらく菓子パン類がなくなっていました。同ショップは常温保存可能な商品で品揃えすることを基本としていますが、学校閉庁期間は生徒も教員もいませんので、菓子パン類も撤去していました。

来週から学校が再開することに伴い、菓子パン類も復活しました。

季節を考慮したり、生徒等の要望に応えてくれたりと、こまめに品ぞろえを調整していただいており、同社の丁寧な対応に、いつも感謝しています。ありがとうございます。

夏期課外が終了(令和6年8月28日)

7月最終週から始まった夏期課外が本日終了しました。今年は1,2年次だけですので、英語、数学、物理を対象に16日間実施しています。

担当する教員たちは、取り上げるテーマを限定したり、総まとめ的な内容や少し先取りした内容にしたりと、それぞれに工夫して進めていました。

受講した生徒たちも、学校説明会や部活動、コンテストの準備等に追われながらの受講だったと思います。皆さん頑張りました。

全国高等学校PTA連合会全国大会(令和6年8月27日)

8月22日(木)、23日(金)の2日間にわたり、水戸市のアダストリアみとアリーナを中心に、第73回全国高等学校PTA連合会全国大会2024茨城大会が開催されました。

本校は、メイン会場となるアダストリアみとアリーナにおいて、6名の会員が受付業務等を担当しています。平日にも関わらずご協力いただき、ありがとうございました。

Capture The Flag(令和6年8月26日)

8月22日(木)に開催されたサイバー防犯競技会について、マスコミでも報道されています。

茨城新聞:https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=17243338681657

NHK:https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20240823/1070025076.html

今回のイベントは、「CTF(Capture The Flag)」といわれるもので、情報セキュリティに関する専門知識や技術を駆使して隠されているFlag(答え)を見つけ出し、時間内に獲得した合計点数を競うハッキングコンテストです。

本校からは1・2年次生がエントリーしました。授業で学んでいることを活かし、実際に使うことができたと思います。同様のイベントは他にもありますので、どんどん出ていきましょう。

IT企業インターンシップ(令和6年8月23日)

つくば市の関彰商事様でインターンシップを行っている生徒の様子について、会社訪問をした教員から報告がありました。

同社では、生徒が通常業務の一部を体験するプログラムを用意していただいています。教員が訪問した際には、体験している業務について生徒が説明してくれました。もともとスキルの高い生徒の一人ですが、用意いただいたプログラムにも対応できたようです。

今夏は、本校生徒たちが様々なチャレンジをしています。少しずつ、紹介していきます。

スクーミースポット(令和6年8月22日)

昨日と同じく、右の写真は、先日の第1回学校説明会でも紹介したスクーミースポットです。

生徒たちがデジタルものづくりに取り組むときに、思い立ったときに直ぐに使える環境、同じ思いを持った仲間と共につくれる環境は大切です。

今回は、株式会社スクーミーのご支援で、校内に生徒たちが自由に使えるボード、センサー類を置くことができました。特に、多種多様なセンサー類は、スクーミーキットの売りでもあります。

どんどん使って、楽しいサービス、社会に役立つシステムを考えていきましょう。

AWS DeepRacer(令和6年8月21日)

本校は、県内外の企業の皆さんからご支援をいただき、様々な取り組みを行っています。

右の写真は、先日の第1回学校説明会で紹介したAWS Deep Racerです。これは、株式会社ユードム様のご支援により実現したもので、生徒たちは写真の実機を走らせたり、バーチャルサーキットで仮想的な車を走らせています。

IT企業インターンシップもそうですが、企業の皆様のご支援なしに、本校の教育活動は成立しません。引き続き、御支援をお願いいたします。

情報科の仲間たち(令和6年8月20日)

8月19日(月)、20日(火)の2日間の予定で、全国専門学科情報科研究協議会が、鳥取県鳥取市の鳥取県立生涯学習センターで開催されています。

8月19日(月)には生徒研究発表が行われました。全国21校の情報科を設置する学校から、10校の生徒が発表をしています。その多くは課題研究で取り組んだ研究の発表であり、システム開発から、デザインコンテスト、ゲーム開発、Vtuber等と、生徒たちの興味・関心に応じて多岐にわたっています。

来年は本校でも課題研究が始まりますので、是非エントリーして、情報を学ぶ全国の仲間たちと思いを共有できればいいなぁと思います。頑張りましょう。

ものづくりマイスター(令和6年8月19日)

8月6日(火)、7日(水)と2日間にわたり、技能検定(後期)3級電子機器組立ての受検に向けて、茨城県のものづくりマイスターの方のご指導をいただきました。

工具類の扱い方から組立て手順を確認し、実際の試験材料を組立てながら、必要な技能等について丁寧に指導を受けています。

受講した生徒は「中学時代からはんだ付けが好きで、今回の講習会も、最後までとても楽しく取り組むことができた」と感想を述べています。12月の検定試験に向けて、練習を積みましょう。

窓の外には何が?(令和6年8月9日)

8月3日(土)に開催した第1回学校説明会では、数名の中学生とその保護者からなるグループを編成し、本校生徒がリーダーとなって施設・設備等を案内しました。その際、特別棟2階の実習室では、どのグループも窓の外を見ています(左写真)。

そこには1年次生が運用している自動潅水装置が並んでいます(右写真)。自分たちが取り組んでいることなので、中学生からの質問にも自信をもって受け答えできていました。

生徒たちには、入学後初めてのデジタルものづくりに満足することなく、どんどん自分ができることを広げていってほしいです。

IT企業インターンシップ(令和6年8月8日)

先に紹介している2社に加えて、鹿嶋市の大栄システム株式会社様でインターンシップを行っている生徒の様子について、会社訪問をした教員から報告がありました。

同社では、他校生が行った高校生インターンシップ等を参考にしながら、本校生徒用の課題等を用意していただいていましたが、それらの課題等は終わってしまい、新たな課題もいただきながら同社の業務を体験していたそうです。生徒の取り組み状況は良好で、前向きに取り組んでいることにお褒めの言葉もいただくことができました。

今回のIT企業インターンシップは、普段の生徒たちとは異なる姿を知ることができ、本校としても大変貴重な機会となりました。生徒を受け入れていただいた企業の皆様、ご協力ありがとうございました。

学校説明会の段取り(令和6年8月7日)

8月3日(土)に開催した第1回学校説明会では、昨年度も運営を経験した2年次生に加えて、1年次生も頑張りました。写真は、説明会当日の最終打合せのものです。

今回は、校長挨拶、学校概要説明のあと、学校行事や部活動の説明、校内施設・設備見学の誘導・案内は生徒たちが担当しています。事前に話す内容を整理しておきましたが、それぞれに説明を工夫していました。

来場された保護者の方からは「生徒の皆さんがしっかりしていて、その様子を見れてよかったです」との感想もいただいています。次回も頑張りましょう。

公式SNS始動(令和6年8月6日)

本校の公式SNSが稼働しました。

8月3日(土)に開催した第1回学校説明会では、少し小さめのサンドイッチ・ボードを体の前後に取り付けたサンドイッチマンが校内を歩いていました。

生徒たちが主体となって発信していきます。ご支援をお願いいたします。

x:https://x.com/it_sns82355

Instagram:https://www.instagram.com/itmirai_sns/

IT企業インターンシップ(令和6年8月5日)

2年次生が取り組んでいるインターンシップの様子について、水戸市の株式会社コムテック様から写真をいただきました。

同社は計測制御ソフトウェアの基本設計・製作からシステムテストまで一貫して行っているIT企業です。今回は、企画会議を経て、同社製品の一部仕様変更を行う一連の業務の流れを体験させていただきました。同社としても初めての高校生インターンシップの受入れたとのことで、生徒たちが体験するプログラムを丁寧に作り上げていただきました。ご協力に感謝いたします。

今回は、県内外のIT企業の皆様のご協力をいただき、インターンシップを実施することができました。他社でインターンシップに取り組んでいる生徒たちも含め、お世話になったIT企業の皆様に感謝とするとともに、自分がIT技術者になるという思いを改めて確認して欲しいと考えています。

壁に落書き?(令和6年8月2日)

写真は、先日開催した笠間市立友部中学校2年生対象の授業体験会の1コマです。壁に図形を描いた紙を貼り、中学生が解き方を説明しながら、壁にマジックで答えを書いています。

決して落書きをしているのではありません。この教室は、4面の壁のうちの3面がホワイトボード仕様になっており、マーカー等で書いても消すことができます。

授業でも活用しますが、文化祭等で楽しい使い方を考えて欲しいです。

IT企業インターンシップ(令和6年8月1日)

夏季休業中に、2年次生がIT企業インターンシップを行っています。

写真の生徒は、つくば市のイーディーエル株式会社で、ランディングページ(Landing Page)制作を体験しました。同社は、企業や学校等のDX推進のための人材育成をミッションとしている企業です。今回は、売上を向上させる際に重要なランディングページを丁寧に指導していただきました。生徒は、自分でWebサイトを制作したことはあったようですが、目的や細かい仕様が決まっている中でWebページを制作することは初めてのようです。

他にも、県内外のIT企業の皆様のご協力をいただき、生徒たちは様々な体験をすることができました。ありがとうございました。

自転車置き場が満車です(令和6年7月31日)

本校の駐輪場は、自転車通学の生徒が少ないことから、普段は数台しかとまっていません。でも、本校開校以来初めて満車となりました。

本日は、笠間市立友部中学校2年生約200名が来校し、国語、数学、英語、公民、情報の授業を体験するとともに、校内の各種施設を見学して歩きました。中学生の皆さんは運転マナーもしっかりしていますし、正門前の坂道では自転車を降り、校内も手押しで移動しています。自転車も整然と並べられており、素晴らしい生徒さんたちです。

高校の授業はいかがでしたでしょうか。いろいろな学校を見て、じっくりと自分の進路を考えてほしいと思います。

大原小学校授業支援(令和6年7月30日)

7月25日(木)、26日(金)に笠間市立大原小学校の5・6年生を対象に、生徒たちがプログラミング体験ワークショップを行いました。

今回はcodey rockyを使い、5年生と6年生がそれぞれにチームを組んで取り組んでいます。写真の5年生のチームは、音楽の教科書を持ち込み、曲を再現していました。

本校生徒たちは、各チームを支援しながら、一緒に楽しんでいました。これからも、自分が感じているプログラミングの楽しさを広く伝えていって欲しいです。

水鉄砲づくり(令和6年7月29日)

7月21日(日)に開催された、社会福祉法人笠間市社会福祉協議会が主催する夏休みわくわく体験教室に、JRC部の生徒たちがボランティアとして参加しました。

同教室は小学生を対象に物づくり体験、クッキング、福祉体験等を提供するもので、昨年度に引き続き、物づくり体験の「竹細工の水鉄砲づくり」講座のお手伝いをしました。

生徒たちは、竹の穴開けの方法や道具の使い方など水鉄砲づくりを丁寧に小学生に教え、最後は小学生に交ざってびしょ濡れになりながら水鉄砲で遊び尽くしていました。

課外実施中’(令和6年7月26日)

夏休みに入りましたが、連日、課外が行われています。本日は、数学の課外に参加しました。生徒たちは、三角比の確認をしているところでした。

本校はITに特化した専門高校であり、高校時代にITの世界を広く学び、その中で気に入った分野を上級学校で極め、技術者、クリエイターとして羽ばたいてほしいと考えています。

そのための進路も多様です。自分にとって、いま何が必要なのかを考え、それぞれに準備をしていきましょう。

無人販売コーナーの設置(令和6年7月25日)

5月からカスミのオフィス・スマートショップを設置していました。年次2クラスの小さい学校のため購買の設置が難しく、その対応策として、陳列する商品等を入れ替えながらトライアル運用をしてきたものです。

設置前には会計トラブル等を懸念していたのですが、3か月間運用して、問題ないと判断することができました。

そのため、8月1日からは正式運用に切り替え、引き続きお世話になることとします。生徒の皆さんには大切に使って欲しいです。

学校説明会の準備(令和6年7月24日)

8月3日(土)の学校説明会に向けた準備が始まっています。この日は生徒たちの打合せが行われていました。

最終的な参加者数が確定していませんので、細部までの詰めはできませんが、おおよその流れは確認できたようです。

昨年度の学校説明会と同じく、皆さんの頑張りを期待しています。

表彰式(令和6年7月23日)

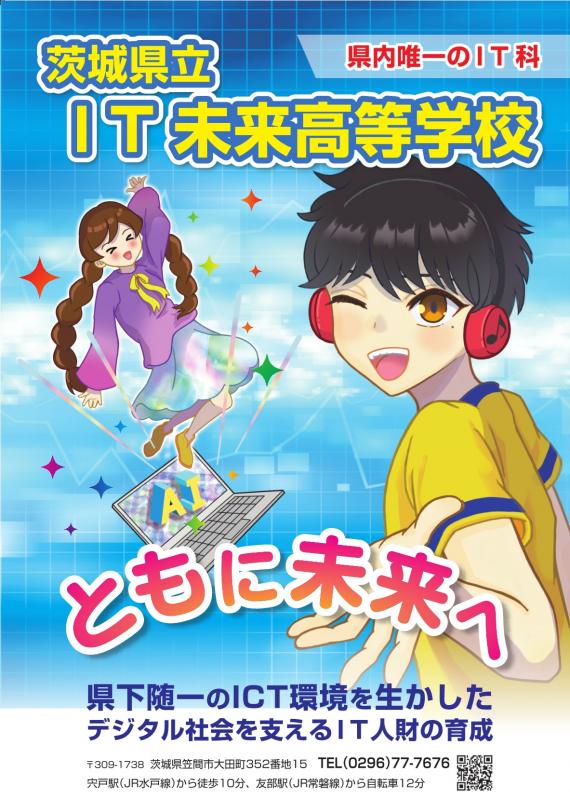

7月22日(月)の表彰式では、令和7年度向けの生徒募集ポスター及びパンフレット表紙の原画を制作した生徒と、英語検定試験に合格した生徒たちを表彰しました。

生徒募集ポスター及びパンフレットは、県内の全ての中学校及び義務教育学校に配付しました。青基調の本校らしい仕上がりになっていると思います。ステキな原画をありがとうございました。

ITのお仕事をしていく上で英語は非常に大切な教科です。合格した人はより上位の級を目指し、残念ながら合格できなかった人は次で合格できるよう、頑張りましょう。

夏季休業前の最終日(令和6年7月22日)

明日から夏休みです。

明日から夏休みです。

本日はIT(A)もIT(B)も同じ日程で、大掃除、表彰式、休業前集会、年次集会、LHRとしました。表彰式及び休業前集会は、暑さを考慮してオンライン開催です。

4月からの4か月間、生徒たちはそれぞれに頑張ってくれています。何より、いろいろなことに、チャレンジしてくれていることがうれしいです。暫くは、課外や、学校説明会の準備が続きますが、少し一休みし、文化祭等で忙しくなる9月に備えましょう。

自動潅水装置化が稼働しました(令和6年7月19日)

1年次生が制作している自動潅水装置が稼働しました。

まずは、無事に水やりができるか、グループごとに調整しています。

次は、最適な生育条件となるよう水量を調整するためにデータ取りが始まります。大きく、ステキな菊の花が咲くよう頑張りましょう。

性に関する講座(令和6年7月18日)

7月12日(金)に、1年次生を対象として、性に関する講話を実施しました。

講師として笠間市保健センターの保健師の方をお招きし、妊娠・出産のしくみ等を取り上げていただいています。また、「生命(いのち)の安全教育」として性暴力等についても取り上げていただきました。

生徒たちは、「改めて、命の重さに気付かされた」「相手のことを考えて行動することが大切」などの感想を述べています。引き続き、自分を大切にすること、相手を思いやる心を育てていきます。

人間とあそびキックオフ(令和6年7月17日)

公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団が主催する高校生を対象とした「次世代研究者助成事業」のキックオフがありました。この事業は、高校生を対象とし、「人間と遊び」をテーマとした研究活動をサポートするための助成制度であり、本校も対象校に選ばれています。

研究コーチによる定期的なメンタリングを受けながら研究に取り組んでいくため、本日は初顔合わせの時間です。

生徒たちは、「音声認識を用いた発音評価学習系ゲームの開発」をテーマに研究を進めていきます。10月までご指導をお願いいたします。

大原小学校授業支援(令和6年7月16日)

今月下旬に、笠間市立大原小学校の5・6年生対象に、本校生徒たちがプログラミング授業を行います。この日は、今回利用する教材について勉強会をしていました。

当日は、各グループに本校生徒1名がつき、グループごとにプログラミング体験授業を進めていく予定です。

大原小学校の児童の皆さんにとって楽しい時間となるよう、十分に準備をしていきましょう。頑張ってください。

初めてのインターンシップ(令和6年7月12日)

開校2年目となり、今夏は、最上級生の2年生を対象にIT企業インターンシップを実施します。

この日は、受入れをお願いしている企業の方が来校され、生徒と事前打ち合わせをしていました。丁寧な研修プランまで作成していただき、生徒も不安なく当日を迎えることができそうです。

IT企業の皆さんの仕事の様子を見て、リアルな仕事を体験し、将来につながる何かをつかんできて欲しいと願っています。

給水機を設置しました(令和6年7月11日)

本日、校内に給水機を設置しました。無印良品の水プロジェクトの製品であり、常温水と冷水を提供できます。

暑くなってきて、生徒たちから「お昼で水筒の水がなくなってしまう」と声が上がっていたので、いくつかの製品を検討していました。清涼飲料水の自動販売機も設置していますが、「自分で詰める水」の提案は、生徒たちにも響いているようです。

アプリで環境への貢献度を記録することができるとのこと。生徒たちにも、社会に貢献できるサービスを考えてもらいたいです。

情報デザイン特講(令和6年7月10日)

この日の情報デザイン特講「デッサンの部」のお題は「手」でした。形が複雑で、しわもあるし、関節や爪、太さもまちまちなので、描いてみると難しいお題です。

2年次生は昨年度も描いていますから、ポイントを押さえたデッサンをしています。昨年度のものより、明らかに上達しています。

1年次生には初めてのお題でしたので、悪戦苦闘していました。1年間継続することが大切です。頑張りましょう。

動作確認(令和6年7月9日)

1年次生が取り組んでいる自動潅水装置の制作も佳境を迎え、モーターや電源、容器等を接続し、プログラムも組み込みました。本日は、グループごとに、うまく作動するか確認しています。

作動したグループは、最適な育成条件を実現できるよう、それぞれにプログラムをカスタマイズしていきます。基盤も露出していますので、防水対応の容器も必要です。

作動しなかったグループは、物理的な原因なのか、プログラム的な原因なのか見極め、改善していきましょう。

自動潅水装置に切り替えていきます(令和6年7月8日)

写真は、1年次生徒が2日間にわたって植え替え作業をした菊の苗たちです。

真ん中の青いホースは水の噴霧ホースです。今は、水道に直結して水やりをしていますが、徐々に、生徒たちが制作する自動潅水装置に置き換え、水量を調整できるようにしていきます。

秋の菊まつりにきれいな菊が展示できるよう、自動潅水装置の開発も進めていきましょう。

菊の植え替え(令和6年7月5日)

昨日の1年次F組に続き、本日は1年次M組が菊の植え替えをしました。

指導する教員の説明を受けて、テキパキと作業を進めています。苗が少し余っていたので、自分の鉢の植え替えが終わった生徒は、他の鉢の植え替えも担当してくれました。

お昼休みの短い時間でしたが、段取り良く作業をしてくれて、お疲れ様でした。

菊の植え替え(令和6年7月4日)

本日は定期考査最終日です。4日間頑張りました。

本日から、笠間の菊まつりに向けて育てる菊の植え替えが始まります。まずは、1年次M組が行いました。担当教員から説明を聞き、段取り良く植え替えを進めていきます。

4か月間、しっかりと育てていきましょう。

宍戸駅前花壇整備(令和6年7月3日)

報告が遅れましたが、6月8日(土)に、寿会の皆さんと一緒に、宍戸駅前ロータリーの花壇の整備を行いました。

宍戸駅は本校生徒の多くが毎日利用している駅であり、朝の立哨指導も含めて、宍戸地区の皆さんにお世話になっています。いつも、ありがとうございます。

SNS広報スタッフ面談(令和6年7月2日)

現在、生徒主体でSNSを利用した広報活動ができるよう準備を進めています。

この日は、スタッフ募集の面談が行われていました。副校長も同席していますが、進行は今回のプロジェクトの主要スタッフとなる生徒たちが担当しました。

それぞれに思いが強いメンバーが集まりそうで、皆さんの活躍に期待しています。よろしくお願いします。

AWS Deep Racer(令和6年7月1日)

AWS Deep Racerの1/18スケールの自律走行カーが届きました。Deep Racerは、その走行エンジンに機械学習モデルが用いられており、AWS上のシミュレーターで学習&評価し、最終的に独自のモデルに作り上げる仕組みになっています。

これまで生徒たちは、バーチャルサーキットで仮想的な車を走らせてきましたが、トラックも届きましたので、実機で走らせることができます。

今回のプロジェクトは、株式会社ユードム様のご支援により実現しました。ご協力に感謝しています。

schoomy活動開始(令和6年6月28日)

今年度のSchooMy活動が始まりました。

目標は、令和6年度第2回全国高等学校eDIY選手権大会「ダイフェスタ2024秋」での入賞です。まずは、8月の関東ブロック予選会の通過を目指します。

前回は、総合的な探究の時間にあたるITセミナーで開発した自動潅水装置を、SchooMyのキットを活用して機能拡張しました。今年はどんなシステムを考えてくれるのか、楽しみにしています。

新しいプロジェクト室(令和6年6月27日)

授業観察の続きです。この日は、2年次の数学Ⅱを見学しました。

写真を見ていただくと分かりますが、教室前方に黒板もホワイトボードもありません。教員は板書事項を壁に書いています。

この教室は今春に完成した新しいプロジェクト室であり、前後の壁一面がホワイトボード仕様となっています。上部には、壁一面に投影できるプロジェクタも設置してあり、様々な使い方を工夫していきます。

端末の指定はありません(令和6年6月26日)

授業観察の続きです。この日は、1年次の英語コミュニケーションⅠを見学しました。

授業観察の続きです。この日は、1年次の英語コミュニケーションⅠを見学しました。

英語の授業は、様々なアクティビティがテンポよく続きます。生徒たちも、その流れに遅れることなく、どんどん課題に取り組んでいきます。この時間は、各自の個人所有端末を使ったアクティビティもありました。

本校はOS等の指定がありませんので、生徒たちは様々な端末を使っています。この日は、タブレットがうまく作動していない生徒がいて、スマホを取り出して課題に取り組んでいました。自分が使う学習環境は自分で判断して選択すること、これが基本だと思います。

学校説明会(令和6年6月25日)

今年も学校説明会の時期となりました。今年度は、8、9,10月にそれぞれ予定しています。詳細は、「お知らせ」を見てください。

授業観察で教室を回っていたところ、学校説明会スタッフ募集の張り紙がありました。昨年度に開催した本校初の説明会では、酷暑の中、生徒たちが受付から中学生の案内まで、臨機応変に対応してくれました。2年次生はその経験を活かし、1年次生は更に運営がスムーズとなるよう、来校してくれた中学生に満足してもらえるよう頑張って欲しいです。

皆さんの活躍を期待しています。

壁掃除(令和6年6月24日)

本校は、4時限目終了後に清掃の時間があります。

この日は、1年次の生徒が校長室前の壁の掃除をしてくれました。普段は廊下の掃除が主なのですが、梅雨の時期とも重なり、壁の汚れがカビかどうか気になったようです。

生徒たちは、中学時代でも壁の掃除まではしたことないそうです。君たちのおかげできれいになりました。ありがとうございます。

フランス革命(令和6年6月21日)

授業観察の続きです。この日は、2年次の歴史総合を見学しました。

フランス革命の全体像を把握するために、複数の資料から生徒それぞれが考えを整理し、グループで1つの意見に集約する活動をしています。見学したのは、ワールドカフェ方式で他のグループの意見を聞き、自分の考えを再検討する時間です。

4つのグループが同時にプレゼンテーションできますから、他のグループの発表も効率的に聞いて回ることができます。発表内容も工夫されており、楽しい1時間でした。

プチ課題研究(令和6年6月20日)

授業観察の続きです。この日は、1年次の総合的な探究の時間「ITセミナー」を見学しました。

同セミナーでは、プチ課題研究「菊の自動潅水装置の開発」のシステム開発に取り組んでおり、この時間は自分でコードを書き、スイッチを押したときの動作結果を確認しています。

まだ1年次で、プログラミンの学習はそれほど進んでいませんが、少しずつ自分でできることが増えています。

思考ツール(令和6年6月19日)

授業観察の続きです。この日は、1年次の国語科「現代の国語」の授業を見学しました。

山崎正和「水の東西」を読み、様々な角度から読み込み、思考ツールを使って整理しています。最初は、指標が1軸のシートを配布しましたが、自分たちで2軸にして整理を始めるグループ、少しコメントを整理してから2軸目を考えるグループ、最後まで1軸で整理するグループと、それぞれの考えが出ていました。

どの整理の仕方が良いという話ではなく、それぞれの整理の違いの差を考えてほしいです。

除草作業(令和6年6月18日)

暑くなってくると雑草の伸びも早くなります。この日は、学校用務員が中庭の雑草を仮払機で除草していました。

本校はもともと18クラス規模の学校なので、敷地が広く、大小さまざまな樹木も多く、中庭やグランドにも芝があるなど、校地の維持管理が大変な学校の1つです。

この日は日差しも強く、室内にいても暑い日でした。炎天下での除草作業ありがとうございました。

生徒たちの学習ポータル(令和6年6月17日)

授業観察の続きです。この日は2年次の情報セキュリティの授業を見学しました。

本校の生徒たちは、それぞれのGoogle Workspace for Educationのアカウントを貸与されており、授業支援ツールであるGoogle Classroomで課題等を整理しています。授業を受けている生徒の画面を見たら、授業ごとのクラスや、部活動のクラスなどが並んでいました。校内で動いている複数のプロジェクトに関係している生徒も多く、並ぶ様はそれぞれです。

小規模な学校だからこそ、皆で少しずつかかわり、学校生活をより楽しくしていくことが必要です。メンバー間の情報共有のためにも、デジタルツールを上手に使いこなしていきましょう。

授業観察が始まっています(令和6年6月14日)

今週から、先生方が互いに授業を見る授業観察が始まっています。この日は、1年次の体育(バレーボール)を見ました。

2年次と比較すると、ゲームを行う前の基礎練習の段階ですが、順を追って1つ1つ練習していきます。何より、誰もが楽しそうに取り組んでいる様子が素晴らしいです。

翌日にも体育があるとのこと、本日より少しでも上達しましょう。

ALTが着任(令和6年6月13日)

本校では、今年から週に3日間ALT(Assistant Language Teacher)が常駐しています。

この日は、1年次の英語コミュニケーションⅠの授業に、他2名の英語教員と共に入っていました。

まだ来日2か月で日本語はたどたどしいですが、生徒たちとたくさん交流し、彼らの英語力を向上させてほしいと願っています。1年間よろしくお願いします。

企業が求める人材像(令和6年6月12日)

企業が求める人材像についてのアンケートを見ると、「コミュニケーション能力が高い」「意欲的である」が上位に来ることが多いです。前者は「他者と意思疎通できる能力」であり、「上司や同僚、クライアントとの関係性を築く能力」とも言えるでしょう。

6月10日(月)の学校評議員会が終わった後に、学校評議員の方から「ここの生徒なら、うちの会社で欲しい」と言っていただけました。その方は、運輸関係企業を経営されている方です。どこに注目されたのか聞いてみると、授業参観の際に、膨大な情報をグループに分かれて整理する課題に対して、皆で端末を取り出し、それぞれの役割を確認して取り組む様子、進み具合を見ながら互いの役割を調整している様子などに注目されたそうです。今はどの会社も最小限のスタッフで運営しており、他の社員とコミュニケーションを取りながら、自分から仕事をしてくれる人物が欲しいそうです。

「会社に入っても、新しいことに、どんどんチャレンジしてくれそう」とも評価していただきました。ここまで1年と少し、教科指導や特別活動で取り組んできてくれた成果が、形となって見えてきていると実感することができました。

学校評議員の皆さんが来校(令和6年6月11日)

6月10日(月)に第1回学校評議員会を開催しました。本校では、地域に開かれた学校づくりを推進するために、学識経験者だけでなく、保護者関係者や地域経済界関係者、学校のある宍戸地区の方などに、学校評議員をお願いしています。

学校概要をご説明した後、1年次の英語コミュニケーションⅠ、2年次の情報システムのプログラミング、歴史総合の授業を見ていただきました。

前身の友部高校時代から学校評議員をお願いしている方がいて、普通高校から専門高校に代わり、授業内容が大きく変わっていることにびっくりされていました。新たにお願いした方にはIT業界で活躍されている方もいますので、専門的なご助言がいただけるものと期待しています。

県内企業の視察がありました(令和6年6月10日)

5月30日(木)に来校されたイーディーエル株式会社が、当日の様子を同社Webサイトに掲載してくれました。

【イーディーエル株式会社】

「茨城県の DX ハイスクール指定校の見学に行ってきました!」

https://www.edl.co.jp/news/news_8120/

まだ立ち上げ途中の学校であり、足りないものはたくさんあります。1つ1つ改善し、子どもたちと一緒に学校を創っていきたいと思います。引き続き、応援をお願いいたします。

できることはどんどん(令和6年6月7日)

2年次の生徒がドライバーを借りに来ました。「どうしたの?」と聞くと、「水道の蛇口を直したい」とのことです。水量が安定しない蛇口があり、自分で直したいとの説明でした。

学校生活を送る上で、いろいろな気付きがあると思います。そのまま流すこともできますが、自分たちの生活がより良くなるなら、何らかの対応を取ることも大切です。友達と話し合う、先生に相談する、自分で対応するなど、いろいろな方法はあるでしょう。

彼は、学校設備の不具合に対して自分で修理する選択をし、実際に直してくれました。ありがとうございました。

生徒総会でのあいさつ(令和6年6月6日)

6月5日(水)に生徒総会があり、冒頭にあいさつをしました。その時の要旨を転載します。

- 4月の入学式の式辞では、1年次生に「デジタルものづくり」と「コトを起こす」ことに力を入れて欲しいとお願いした。この2つは、昨年度に現2年次生と一緒に学校生活を送る中で、本校の生徒として大事にしてほしいと考えたからこそ、改めて1年次生にもお願いしたもの。

- 「デジタルものづくり」は、勉強もそうだし、部活動にも頑張ること。「コトを起こす」ことの対象は、ホームルームから、学校全体、地域社会と様々ある。

- 今回は、「より良い学校づくり」の中心となる生徒会の今年度の活動について決める大事な時間。大事にしてほしい。

今回は、生徒たちが考えた新たな提案もあり、実際に動き出しています。一緒に工夫をして「より良い学校づくり」「より楽しい学校生活」を目指していきましょう。

情報デザイン特講「デッサンの部」(令和6年6月5日)

6月4日(月)に今年2回目の情報デザイン特講「デッサンの部」を行いました。

月に1回の講座ですが、対象物に向きあい、じっくりとデッサンに取り組む生徒たちが集まってきます。今回のテーマは「球」です。昨年度も陰影のつけ方をたくさん勉強しましたが、均一なグラデーションのつけ方は難しそうです。

次回のテーマも楽しみにしています。

デジタル・シティズンシップ教育推進事業が始まります(令和6年6月4日)

今年も、茨城県教育委員会が主催するデジタル・シティズンシップ教育推進事業の指定校となりました。

今回は、「プログラミング教育等を通した未来のリーダー育成活動」として、地方のデジタル教育の格差解消を目指す小中学生向けワークショップを実施します。まずは夏休みの前半に、市内の小学校においてプログラミング授業支援を予定しています。

準備期間が2か月を切りました。スタッフも大人数なので、計画的に進めていきましょう。

シャトルラン(令和6年6月2日)

体育館からリズミカルな音が聞こえてきたので、覗いてみたところ、1年次生が新体力テストの20mシャトルラン(往復持久走)をしていました。

2022年度文部科学省調査によれば、高校生の平均は、1年次男子:77.56回、1年次女子:45.69回、2年次男子:84.87回、2年次女子:47.81回だそうです。

皆さんの記録はどうでしたか?

部活動も再開(令和6年5月31日)

定期考査が終わり、部活動も再開しています。5月28日(火)には、eスポーツ部がこれからの活動を考えるミーティングを開いていました。

eスポーツ部は部員も多いので、いくつかのチームに分かれて、それぞれのリーダーを中心に活動しています。チーム間の調整も必要なので、リーダー間の情報共有は大切な時間です。

来月は大きな大会も控えているとのこと。放課後や週末が主な活動の時間となりますが、入賞に向けて頑張りましょう。

大学進学者向けガイダンス(令和6年5月30日)

5月28日(火)に、ベネッセコーポレーションの方をお招きし、1年次の大学進学希望者向けにガイダンスを実施しました。

中学時代は、周りの友人がみな高校受験をするので、みなさん自身もその流れにのってきたと思います。でも、本校は3修と4修の履修期間の違い、情報システムと情報デザインのコースの違い、進学と就職の進路希望の違い、進学先の学校が多岐にわたること、同じ企業に就職する者はほぼいないこと等、自分で考えないといけないことがたくさんあります。

講師の方が強調されていた「自分自身の可能性を、狭めるのも、広げるのも、自分の気持ちと行動次第」は、正にその通りです。

第1回定期考査を終えて(令和6年5月29日)

4日間の定期考査が終了しました。最終日となる5月28日(火)には、それぞれの年次で集会を開いています。写真は2年次集会です。

1年次は学校にも慣れたと思いますが、改めてこの2か月を振り返り、今何をすべきか考える時期です。2年次は、自分の将来を意識しながら、来る夏に向けて準備を始める時期です。

一息入れて、次の目標に向かって動き出しましょう。

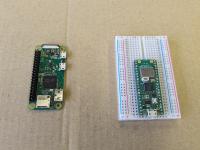

自動潅水装置の開発(令和6年5月27日)

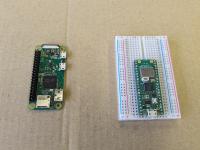

1年次生が取り組んでいる自動潅水装置に組み込むコンピュータRaspberry Piの機種を変更することとしました。

1年次生が取り組んでいる自動潅水装置に組み込むコンピュータRaspberry Piの機種を変更することとしました。

昨年度に現2年次生が取り組んだもの(写真左側)と比較すると、今年度のもの(写真右側)は、通信機能が追加されています。また、個数も人数分用意できたので、それぞれに開発を進めることも可能です。新たな発想が生まれてくることも期待しています。

これからの社会はI、oT(Internet of Things)が普及し、あらゆるモノがインターネットにつながると構想されています。今回のプロジェクトを通して、IoT開発を体験し、地域社会で活躍する実用的なツールを提案しましょう。

第1回定期考査(令和6年5月24日)

5月23日(木)から第1回定期考査が始まりました。今春入学した1年次生にとっては、高校生になって初めての定期考査です。2年次は専門科目が増えていますので、試験科目数も増えています。

しっかりと準備をして、考査に臨みましょう。

菊の育て方(令和6年5月23日)

1年次生が笠間の菊まつりに出展する菊の水やりを自動化する潅水装置の開発を始めました。この時間は、その育て方を調べています。

笠間市から預かるのはガーデンマムという種類の菊であり、ヨーロッパで誕生しましたが、もともとは日本の菊が原種だそうです。鮮やかな花色とこんもり咲く花姿が魅力的な花です。

水やりが大切な花ですので、より効果的な装置を考えていきましょう。

都内ベンチャー企業関係者が来校(令和6年5月22日)

5月21日には、都内のIT教育ベンチャー企業の皆さんが来校されました。

生徒たちがお世話になっているクラウド教材の提供企業の皆さんです。視察した時間は別なクラウド教材を使っていましたが、それぞれが自分のペースで学びを進め、教員の助言がなくても、分からないところを一緒に考えたり、教え合っている様子に感心していました。

授業では、それぞれの理解度に応じて自学自習できる教材を選択していますが、お互いに学び合うことができる雰囲気も大切にしていきましょう。

自動潅水装置の開発(令和6年5月21日)

1年次生が取り組む自動潅水装置の開発が始まりました。5月14日(火)には、今回のプロジェクトの流れについて説明を受けています。

昨年度に、現2年次生が取り組んだ際には、システムは完成はしても、うまく稼働しないモノがありました。まずは、求められている基準を満たすことができるかどうかが大切です。

その上で、自分たちなりに工夫をしていきましょう。

常陸flogs(令和6年5月18日)

5月11日(土)に開催された「常陸flogs説明会in鹿嶋」(主催:常陸flogs)に、本校1年次生が参加しました。

会場となった鹿嶋市立中央公民館は、本校から電車で片道2時間以上かかります。今回参加した生徒は、会場近隣の中学校出身者で、いわゆる「エキストリーム通学」をしている、「IT人財の育成」という本校の教育目標に魅力を感じて入学してくれた生徒の1人です。他校の生徒さんと一緒に、身の回りの社会課題を考え、自分たちの思いを具体化することができたようで、終了後には「楽しかった!」と感想を述べています。お疲れ様でした。

今は中高生の人材育成を目的とした様々なイベント等が、あちこちで開催されています。学校での学びだけに固執せず、どんどん外に出て、自分を磨いて欲しいです。

当日の様子は、常陸flogsのfacebookからご覧ください。

情報デザイン特講「デッサンの部」(令和6年5月17日)

今年も情報デザイン特講「デッサン」が始まりました。講師は、昨年度に引き続き、笠間市在住の伊藤高麗子先生です。昨年度も受講した2年次もいますが、4月に入学した1年次も加わり、新しいメンバーでスタートです。

5月13日(月)には、基本となる線の描き方や濃淡のつけ方を勉強しました。

月に1回の講座ですが、1年間継続することで確実のデッサン力が向上します。じっくりと取り組んでいきましょう。

ラーケーション第1号(令和6年5月16日)

本校のラーケーション利用者第1号は小学校4年生でした。

5月15日(水)に、学校視察としてつくば市の小学校4年生の親子が来校しました。保護者の方に確認したところ、「学校にはラーケーションとして申請している」とのこと。本校におけるラーケーション利用者第1号です。小中学校のラーケーションは親子での社会体験を推奨しており、本校をその対象として選んでいただけたことを嬉しく思います。

校舎を案内しながら、1年次の公共と数学Ⅰの授業、2年次の情報セキュリティと言語文化の授業を見学しました。途中でお菓子も購入しています。授業内容は少し難しかったと思いますが、ご来校いただき、ありがとうございました。

笠間市長杯スナッグゴルフ大会(令和6年5月15日)

5月11日(土)に「笠間市長杯スナッグゴルフ大会」が、宍戸ヒルズカントリークラブで開催され、本校も少しだだけお手伝いしました。

午後3時スタートで、終了は午後6時を回る予定でしたので、今回は生徒が考えたスコア集計システムを持ち込み、教員が運用しています。「いつもスコアの集約が大変」との声をいただきましたので、複数台のタブレット端末を利用し、データを集約する時間の短縮を図りました。また、集約後のデータ処理も工夫しました。

山口市長からは、「スマホに入力し、その場でスコアや順位が分かるといいね」と、新たな注文もいただきました。次年度に向けて、準備開始です。

笠間市公式facebookのURL:https://www.facebook.com/share/p/9zWsy5rejSXeqkG3/

eスポーツ部説明会(令和6年5月14日)

5月になり、各部活動も本格的に動き出しています。

5月13日(月)には、eスポーツ部がミーティングを開いていました。授業でeスポーツを扱うことはありませんが、eスポーツ部があることを魅力に感じ、本校を選んだ生徒もいると思います。

eスポーツ部には、いろいろなメンバーがいます。eスポーツをやりたい人、大会に出たい人、ゲームを創りたい人、などなど。それぞれのスタンスで取り組んで欲しいと思います。

学校視察(令和6年5月13日)

5月になり、本校を視察される方が増えています。

本日は、東京の私立大学の先生が、授業の様子や実習環境等を視察するために来校されました。本校の学校概要を説明し、学校運営上の課題等について意見交換した後に、プログラミング室で行われていた「情報システムのプログラミング」の授業を見学し、マルチメディア室、データサイエンス室、ネットワーク室を見ていただきました。大学そのものが立ち上がったばかりで、学習環境の整備も進行中とのこと。本校のコンセプトをご理解ただけると嬉しいです。

今後も多くの視察が予定されています。

校内リニューアル(令和6年5月10日)

現在、校内の掲示物等のリニューアルを進めています。

今年度に着任された副校長を中心に、校内の掲示板や廊下に置いてある書棚等の整理を進めており、それぞれの責任の所在を明確にした上で、生徒も関与させながら、運用していきたいと考えています。

先日、各掲示板のタイトル表示を情報デザイン部に発注しました。どんなアイデアが出てくるか楽しみにしています。

校外LHR(令和6年5月9日)

1年次の2クラスのうち1クラスが、校外LHRとして北山公園に出かけました。

北山公園は本校の裏山に広がる自然公園で、360度パノラマの展望台や、キャンプ場・バーベキュー場などが整備されています。

URL:https://kitayama.kasama-park.net/

生徒たちは休憩施設や東屋で昼食を食べた後、ローラー滑り台を楽しんだり、思い思いに遊歩道を歩きながら自然探索をしています。ちょうどツツジが満開で、赤色の花があちこちで咲いていました。学校での学びも大事ですが、学校の外にもどんどん出ていきましょう。

潅水装置の開発が始まる(令和6年5月8日)

4月23日(火)の笠間市観光課職員による笠間の菊まつりの紹介に続き、4月30日(火)には、これから製作する水の潅水装置について1年次生に説明しました。

生徒たちは「昔から続いているまつりを、陰からITの力で支えられるよう頑張りたい」「自動潅水装置を完成させ、さらに笠間の観光業を盛り上げていきたい」といった感想を述べています。

昨年度に取り組んだ2年次生の反省等も踏まえて、よりより潅水装置を製作して欲しい思います。

システム開発(令和6年5月7日)

5月11日(土)に第10回笠間市長杯スナッグゴルフ大会(会場:宍戸ヒルズカントリークラブ)が開催されます。2023年度の大会の様子は、日本ゴルフツアー機構のWebサイトに掲載されています。笠間市教育委員会の皆さんから、これまでの大会では「競技終了後のスコア集計に時間がかかった」とのお話を伺っていました。

同じ会場で行われるBMW日本ゴルフツアー選手権森ビルカップには、例年ボランティア部の生徒が運営補助で参加させていただいています。今回は競技開始時間が午後3時からと遅いため、県内各地から通学する生徒たちを運営補助に動員することは難しいです。

そこで、大会運営をスムーズにするために、生徒が制作したスコアの集約システムと集約後の集計システムを提供させていただくこととしました。集約システムはほぼ完成し、現在は集計システムの最終確認をしているところです。

生徒のアイデアを活かせる場面をご提供いただいた笠間市教育委員会の皆様に感謝です。

記念品ショーケース(令和6年5月2日)

3月に閉校した友部高等学校の賞状やトロフィーを、正面玄関に置いてあるショーケースに整理しました(左図)。併せて、本校の賞状やトロフィー等も隣のショーケースに整理しました(右図)。

友部高等学校は、ここにしまうことができないくらい沢山の記念品があります。本校生徒たちの活躍も期待しています。

本校のつつじ(令和6年5月1日)

笠間のつつじまつりが開催されていることからも分かる通り、今はつつじのベストシーズンです。一般には、4月の春先から6月の初夏にかけて咲き揃うそうです。

本校には多くの樹木がありますが、つつじは写真の1本だけでした。よく見てみると、もみじの木と一緒になっており、近くの大木から落ちた種から自生したようです。

萌黄色から新緑色へ変わりつつある校内で、ピンク色の鮮やかな花色が目立っています。

つづじまつり&陶炎祭(令和6年4月30日)

本日は授業日ですが、市内では「笠間つつじまつり」と「笠間のひまつり陶炎祭」が行われています。

つつじまつり:https://www.kasama-kankou.jp/page/dir000126.html 4/13(土)~5/6(月)

陶炎祭:https://www.himatsuri.net/ 4/29(月)~5/5(日)

生徒及び職員の通学・通勤時間帯の車の台数も、普段よりも多いように思います。世間はGWでお休みモードですが、今週も授業等を頑張りましょう。

哲学対話(令和6年4月26日)

4月23日(火)には、2年次生が哲学対話を楽しみました。哲学対話とは「対話の参加者が輪になって問いを出し合い、一緒に考えを深めていく」という対話のあり方のことです。

今回は、梶谷真司先生の著書から引用し

- 何を言ってもいい。

- 人の言うことに対して否定的な態度をとらない。

- お互いに問いかけるようにする。

- 発言せず、ただ聞いているだけでもいい。

- 知識ではなく、自分の経験にそくして話す。

- 意見が変わってもいい。

- 話がまとまらなくてもいい。

- 分からなくなってもいい。

のルールで行いました。

生徒たちの感想には、「面白い」「楽しい」といった言葉が並んでいます。「友達がこんなふうに考えていたんだと、初めて聞いた」と書いた生徒もいました。「一年前には、こんなことができるなんて思わなかった」と、自分たちの変化を実感している生徒もいました。今回のテーマは2クラスとも「命の次に大切なもの」でしたが、普段の会話では出てこないこと、内容が重いと思われそうなことなのに、皆で話せたし、聞いてもらえた体験が、新鮮で面白かったようです。

スクーミー関係者が来校(令和6年4月25日)

株式会社スクーミーの塩島さん、松嶋さんが4月22日(月)に来校され、3月27日(水)に開催された「令和5年度第1回全国高等学校eDIY選手権大会ダイフェスタ2024春」において、本校からエントリーした「華和千彩」チームが受賞したサントリー株式会社「価値のフロンティアへの挑戦賞」を届けてくれました。(副賞は、南アルプス白州工場産「サントリー天然水」です。梱包箱のパッケージにも注目!)

今回はオンライン参加となりましたが、彼女たちからは「次回はぜひ会場に行きたい」との要望も出ています。まずは、自分たちが社会課題の解決に向けて何ができるか、どう解決するか考えていきましょう。

お二人は山梨から埼玉を経由して本校に来てくれたとのこと。これから東京を経由して山梨に戻るそうです。遠いところを届けてくださり、ありがとうございました。新たな提案もいただきましたので、より連携を深め、本校生徒だけでなく、地域を巻き込んだデジタル活動への発展を考えていきます。

入部勧誘ポスター(令和6年4月24日)

4月22日(月)に行われた情報デザイン部の入部説明会では、会場の前に入部勧誘ポスターが下がっていました。

自分たちで制作したポスターであり、レイアウトや色使いも工夫しています。ここは、説明会場の入り口でもあり、1年次生が各実習室に移動する時に一番通過する可能性の高い場所です。伝えたい情報は何か、誰に伝えるのか、どう伝えるのか等々、生徒たちはいろいろと考えたのでしょう。

校内には、授業で学んだことを実践できる場面がたくさんあります。どんどん工夫して、皆で楽しい学校を創っていきましょう。

入部説明会が始まる(令和6年4月23日)

昨年度はコンピュータ部とJRC部に分かれて活動していましたが、今年度はコンピュータ部を情報システム部、情報デザイン部、eスポーツ部に分割し、4部体制を運営していきます。

4月22日(月)には、情報デザイン部が入部説明会を行っていました。

新しいメンバーを加えて、どんどんコンテスト等に応募していきましょう。

ITセミナー開始(令和6年4月22日)

1年次を対象とするITセミナーが始まりました。

4月16日(火)の第1回では、最初に、情報科長から情報を学ぶ意義や目的、ITセミナーの位置付け等の説明がありました。この時間は、様々な専門家と出会える時間でもあるし、探究活動の基礎を学ぶ時間でもあります。

後半は、4月に着任した辻副校長から自己紹介とともに、長年IT業界で働いてきて経歴を踏まえ、いま教育現場に係っている思いを語っていただきました。また、アントレプレナーシップ育成にに取り組む常陸flogsの紹介もしていただきました。辻副校長は一番身近にいる「ホンモノの人」です。一緒に楽しい学校を創っていきましょう。

リーディングスキルテスト(令和6年4月19日)

本校では、IT人財の育成を目指して、生徒たちが身に付けるべき資質・能力を「論理直」「プログラミング力」「情報活用力」「英語力」「プレ是テーション力」の5つの力で整理し、教科の枠を超えて取り組んでいます。

4月12日(金)には、「論理力」に関連して、情報を読む説く力を測るリーディンスキルテスト(一般社団法人教育のための科学研究所)を実施しました。このテストは、文章だけでなく、図 やグラフなどからも情報を読み取る力を科学的に診断、測定しようとしています。

本校の生徒たちは情報を伝える側になることを希望していますが、情報の発信者として情報をどう読み解くかも大事な力です。すぐに身に付くものではありませんので、授業等を通して、トレーニングしていきましょう。

今年度最初の訪問者(令和6年4月18日)

4月15日(月)に、今年度最初の学校視察を受け入れました。笠間市議会議員の方と、ひたちなか市でAR関係の会社を経営されている方です。ひとしきり、学校のこと、会社のこと、ARの可能性等で盛り上がった後、生徒の様子とコンピュータ関係の実習室を見ていただきました。

ちょうど全4クラス5つの授業がありましたので、全ての授業をご案内しています。2年次生は当たり前のことで、お客様が来ても驚きませんが、新任の先生方や1年次生は、急にゾロゾロと知らない人たちが入ってきたので、びっくりしたと思います。本校では、当然のことですので、慣れてください。

ARについては、講演等をお願いすることができないか、少人数を対象にワークショップを開催できないか、検討することとします。楽しいお話をありがとうございました。

他校の先生からの一言(令和6年4月17日)

先日、ある学校を訪問した際に、昨年度の公開授業に参加された先生とお会いでき、公開授業終了後に本校生徒と会話した思い出を教えていただきました。とても印象的な言葉だったらしく、今でも覚えていらっしゃるとのことです。

その生徒は先生と1対1でお話しする機会があり、「この学校は楽しいです。校則はありますが、何かあったときに自分で考えることを優先してくれて、納得してから行動できます。指導を受けても、その内容に理不尽さは感じません。」と発言したそうです。

日頃から、先生方には「生徒第一」をお願いしています。これは、生徒の要望を全て受け入れることではありません。日頃から「まずは生徒の話を聞こう」「生徒と一緒に考える時間を大事にしよう」「できるかどうかは分からないが、可能性があるならやってみよう」とお願いしています。お願いするのは簡単ですが、実際に行動するのは先生方です。その思いを体現してくれている先生方に感謝です。

本校の桜の木(令和6年4月16日)

今年は桜の花の開花が遅く、入学後まで花が咲いています。ここ数年、入学式には散っていることも多かったので、久しぶりに4月の桜を楽しんでいます。4月12日(金)には、この桜の前でクラス集合写真も撮影できました。

本校の桜の木は本数が少ないですが、生徒が出入りする昇降口の前に並んでいます。新しい生活が始まった生徒たちを歓迎するかのように、朝に、夕に見守ってくれています。

新入生の一言(令和6年4月15日)

4月11日(木)の対面式終了後に、1年次の生徒が「プログラミングを学ぶなら他の学校でもよかった。同じ思いを持つ仲間たちと一緒に活動する体験がしたかった。この学校を選んで良かったです。」と、わざわざ言いに来てくれました。言葉を選びながら、その背景も含めて、丁寧に説明しています。

いろいろと進路を考えた上で本校を選んでくれたとのこと。

その思いに応えられるよう、学校としても様々なチャンスを用意します。自分たちでも、臆することなく積極的にいろいろなことにチャレンジしていきましょう。

入学式のメッセージをありがとうございました(令和6年4月12日)

4月9日(火)の入学式には、たくさんのメッセージをいただきました。その多くは生徒たちの出身中学校からのものです。いつもは入学式でご披露するだけですが、しばらくの間、生徒が出入りする昇降口に掲示することとしました。年度初の忙しい時期にメッセージを準備していただき、ありがとうございました。

今年の生徒は、県内外の35の中学校及び義務教育学校から集まってくれています。遠方から通学している生徒もたくさんいます。ITを学びたいという強い思いを持つ生徒たちです。一緒に、新しい学校を創っていきましょう。

3修制の授業が始まりました(令和6年4月11日)

本日から、3年間で卒業することを希望している2年次の生徒向けに、3年次・4年次の授業を早期履修する3修制の授業が始まりました。1年次では、F組は1~4時限、M組は3~6時限の授業を受けてきましたが、それぞれ、5・6時限、1・2時限の授業を受けることにより、3年間で卒業することができます。

これまで1日4時間授業が続いていましたが、今日からは6時間授業となる生徒が多くなります。しっかりと準備をして授業に臨んでください。

宍戸駅での乗降指導(令和6年4月10日)

本日から、1年次、2年次の生徒たちが一緒に登校します。

初めて宍戸駅を利用する生徒もいますから、生徒が下車する電車に合わせて宍戸駅で乗降指導をしました。宍戸駅は無人駅ですが、昼間だけ常駐している管理人さんにご挨拶し、駅周辺の美化活動や、朝夕の登下校を見守ってくれているボランティアの皆さんにもご挨拶できました。いつも、本校生徒に声かけをしていただき、ありがとうございます。

少しずつ生徒も増えていきます。引き続き、よろしくお願いいたします。

ダイフェスタ2024春(令和6年4月9日)

3月27日に開催された第1回全国高等学校eDIY選手権大会「ダイフェスタ」2024春は、オンラインで参加しました。

午前中から書類選考を通過した25チームによるFirstRoundが始まり、FirstRoundを通過した9チームによるFinalRoundが夕方に行われました。夜の7時から始まった授与式では、本校生徒たちは、サントリー株式会社「価値のフロンティアへの挑戦賞」をいただくことができました。短期間での準備お疲れ様でした。また、頑張ったことが評価されたこと、おめでとうございます。

終わったときには夜の8時を回っていました。遠方から通学している生徒もいますので、帰宅すると思いきや、これからお好み焼きを食べに行くとのこと。元気な生徒たちです。

ブログを再開します(令和6年4月8日)

このブログは、生徒たちが頑張っている様子や学校の様子を発信するために、2023年度は、令和5年5月29日の開設から令和6年3月22日の終業式まで、学校営業日に毎日発信できました。

2024年度も生徒たちの様子を発信していきます。

明日から夏休みです。

明日から夏休みです。

授業観察の続きです。この日は、1年次の英語コミュニケーションⅠを見学しました。

授業観察の続きです。この日は、1年次の英語コミュニケーションⅠを見学しました。

1年次生が取り組んでいる自動潅水装置に組み込むコンピュータRaspberry Piの機種を変更することとしました。

1年次生が取り組んでいる自動潅水装置に組み込むコンピュータRaspberry Piの機種を変更することとしました。